设计单位 华南理工大学建筑设计研究院有限公司

项目地点 广东广州

建设时间 2023年8月

建筑面积 2068平方米

本文文字由设计单位提供。

对于祠堂、民居这类功能和形式特殊的历史遗留建筑,如何更好地挖掘其空间场所的潜力,以与当前日常生活建立更紧密关联,让人们既能领略传统建筑空间的美好,又能感知特定空间环境的时代性特征,在日常工作和生活中扮演积极角色,有机融入现实生活环境之中,是众多建筑师关注的重点。

△ 项目视频 ©CSAD、诺金浮图摄影工作室

由于所处时代和社会背景的不同,历史遗留建筑面临着一系列活化更新的现实问题。昔日的阳光如何照进现实,引发深层次的关于时间和空间的关联对话,是笔者更为关注的课题。

2003年广州大学城规划建设时,保留了华南理工大学校区内穗石村里的若干栋明清时期遗留古建筑。这些保留建筑由于没得到及时的翻新、修复和利用,荒废了近十年,导致许多珍贵的砖雕、木雕、石饰等物件遗失,旧房漏水、杂草横生、几成废墟。

在接手这个项目前,已有一些团队提出了整体改造的方案,但效果不尽如人意,于是我们才有机会做一个全新的思考。项目启动后历经多次使用功能定位、文物建筑定性、投资调整等变化,从2013年一直持续到2023年,终于全部更新修复完成,并正式命名为岭南建筑学术交流展示中心。

笔者陈文东在拙著《建筑六式》中,总结传统经验、现代主义大师作品和当代多元化建筑创作案例及其启示,提出了“连续、延绵、渐变、抽象、时节、流动”六种创作手法和技巧,用以指导建筑创作实践。为了充分激活岭南明清古建筑群,使其更好融入当下的校园生活,设计以“建筑六式”为指引,采用了“微介入、大激活”策略,取得了一些良好成效。

修复的祠堂和民居作为档案、展览展示、陶瓷剪纸民间传统工艺工作坊等功能来使用;复建的一层会议室作为学术交流之用;复建的两层小民房则作为接待展示和休息的场所,并增加了公共卫生间、景观水体等设施。活化更新后的建筑群作为一个整体,呈现出非常有特色的空间环境氛围,展示了我们团队的设计意图——从最初就希望强调一种超越时间和空间的对话性场所建构,也表达了笔者以“建筑六式”致敬路易斯·康(Louis Isadore Kahn)对精神空间追求的想法。

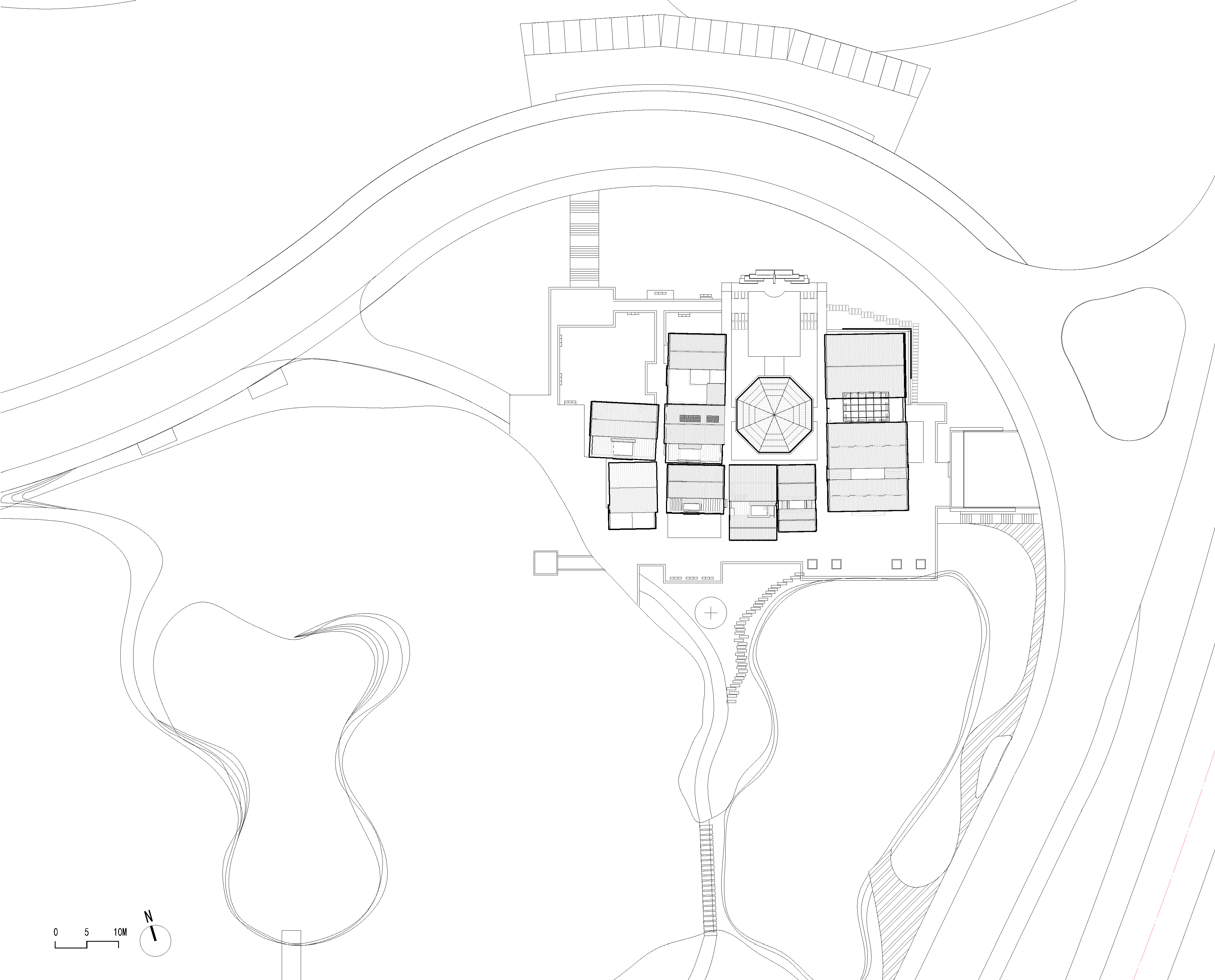

岭南建筑学术交流展示中心位于小谷围岛华南理工大学校区内,临近中北部的景观湖,主要包括两栋祠堂、五栋砖木结构的民居古建筑和两栋复建的民房,其中最古老的祠堂可以追溯到康熙中期年间。

建筑群整体活化更新后,与景观湖湿地相互融合,形成良好的看与被看的对话关系,既保留了传统建筑空间的精髓和意蕴,又独具时代特色,营造了一个传承传统文化的聚落核心,成为校园里一道靓丽的风景线。这种精神传承对于一个只有20年历史的新建校园而言,是非常重要的文化资产。华南理工大学大学城校区,因为有了这一处绝佳的人文历史景观,而拥有了文化的根脉,成为大学城所有校区中绝无仅有的一处盛景。

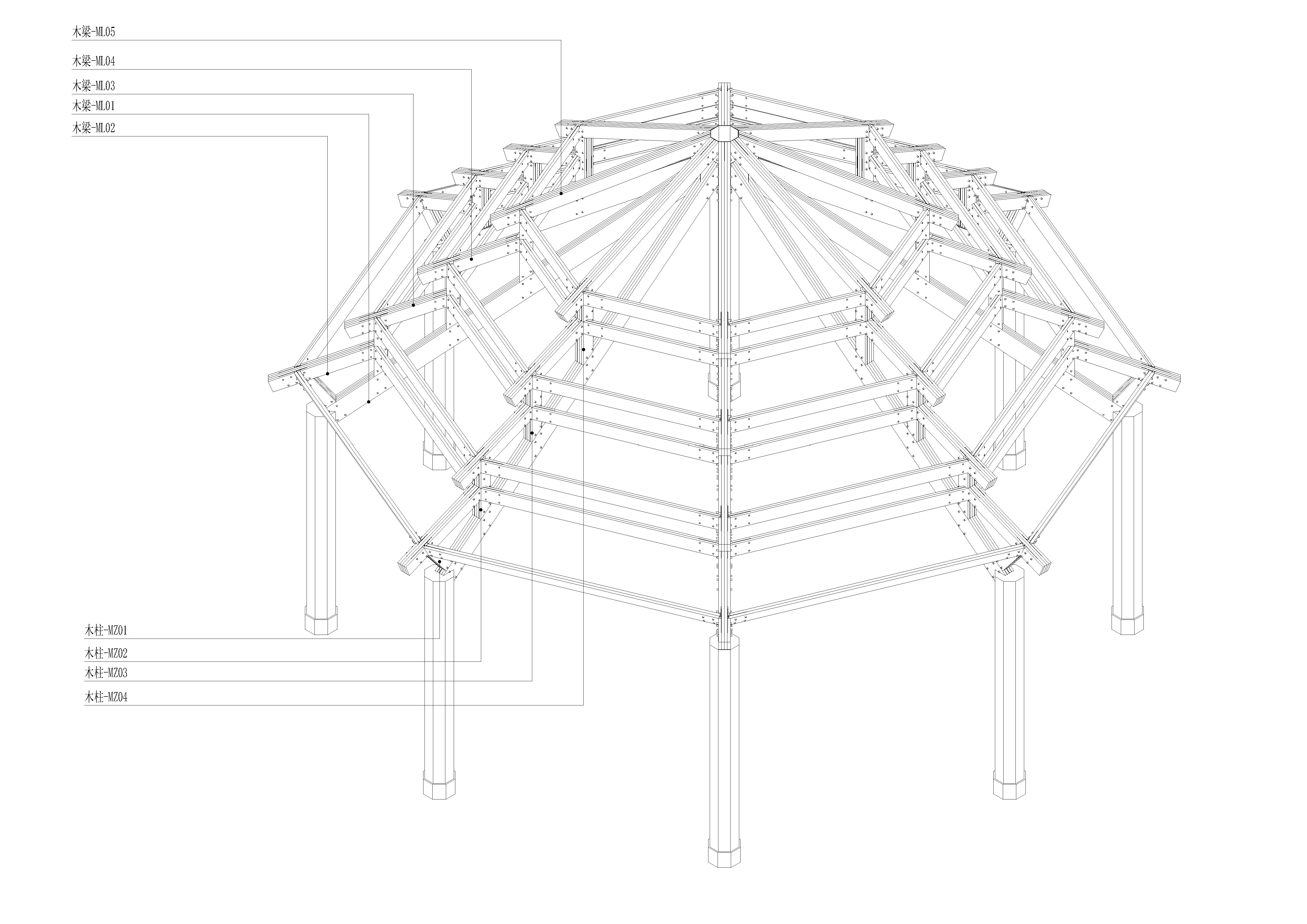

设计的亮点在于在原有的建筑群中,引入了一个向心的八角亭,这个八角亭在顶视图上看是一个屋面实体,然而在平面层次感受到的却是一个没有围合实体的虚空间。这个虚空间成为连接不同年代、不同功能、不同形式的原有建筑的媒介。这个媒介以最轻微的介入方式:最少量建筑语言、最简单的建筑材料、最简易的安装建造方式,营造出建筑群特色的文化根脉、聚落核心的精神内涵。

岭南建筑学术交流展示中心作为一个整体,远远超越了作为文物的祠堂和民居个体的重要性,通过整体性的规划、景观、建筑、室内设计建构出一个特殊的场所。在这里,可以明确区分出哪些是古老的元素,哪些是新近的元素,它们以非常和谐的姿态共存。

微介入的八角亭,以现代简约的语言回应历史、展望未来,既独立个性又整体相融。亭子四周设置浅浅的深色景观水面,形成镜面效果,使得整体空间氛围呈现虚幻的色彩。既放大了空间尺度,又很好地关联时空,是项目最为吸睛的亮点,呈现连续、延绵、渐变的特征。

古今空间和元素在这一特殊的维度相遇,引发了一连串时间、空间的对话,湖水清澈、倒影幽邃、庭院深深、杨柳依依,建筑对话、空间对话、环境对话、新旧对话。夜幕降临、华灯初上、光影幻化、精妙绝伦,仿佛穿越时空的特殊场域,将古代的文化和传承传送到当下,又辐射到未来。

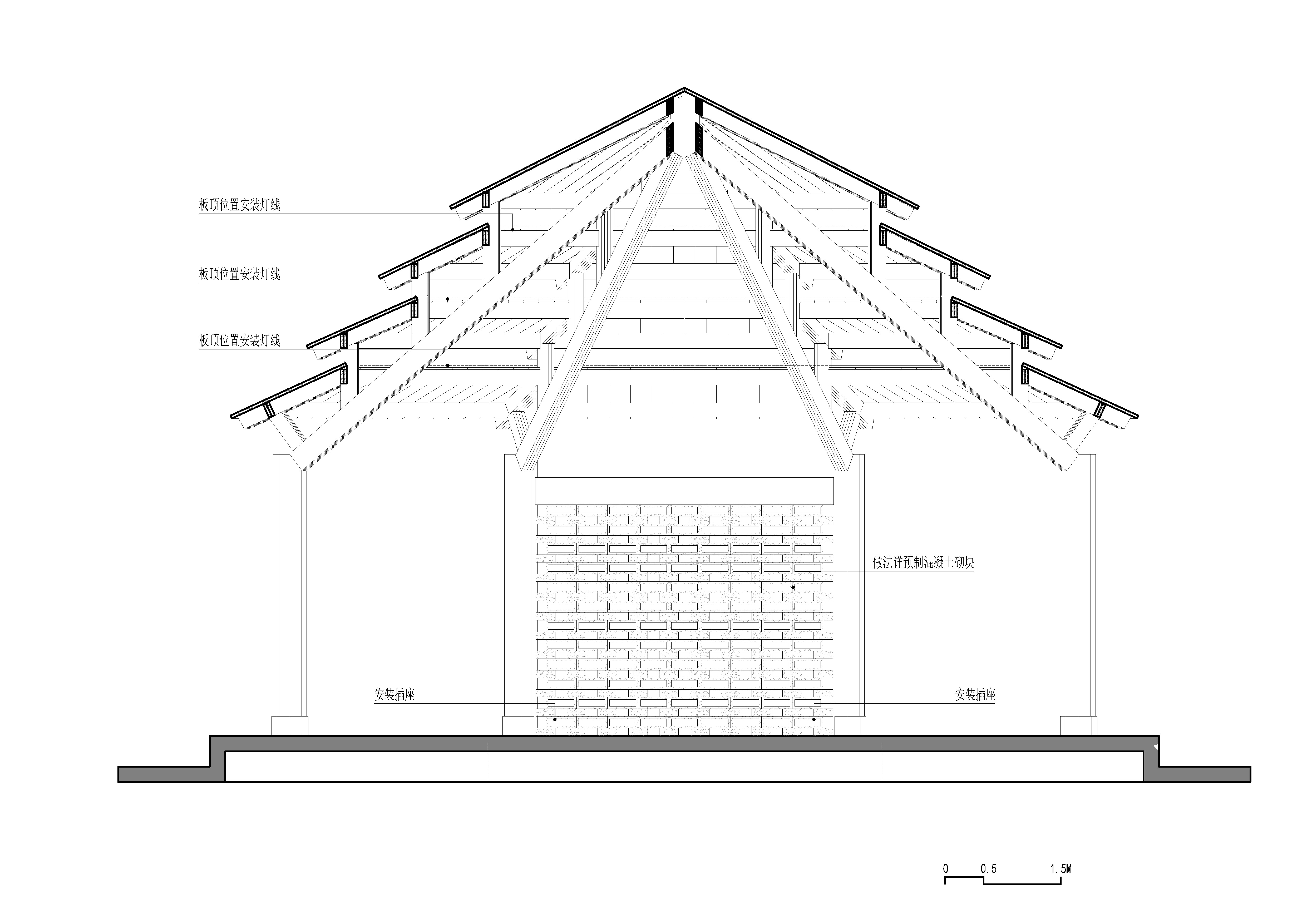

岭南建筑学术交流展示中心的整体设计以传承创新的精神,使新旧元素对立并置、互为补充,共同形成富有戏剧性的场所空间。七栋历史遗留建筑采用修旧如旧的方法,尽量恢复其原有的面貌。复建的两层民居和单层民房则采用现代钢筋混凝土框架结构,并用岭南民居常用的蚝壳墙进行局部装饰,同时又使用预制的混凝土方格砌块来模拟传统建筑的花格窗,使新建筑在结构、形式和语言等方面自成体系,又与原有的系统和谐关联。

为了最大可能降低施工过程对现有古建筑的破坏和影响,体现“微介入”的初心,施工采用简易现浇与预制安装相结合的模式,用特殊的方式应对特定的场所。

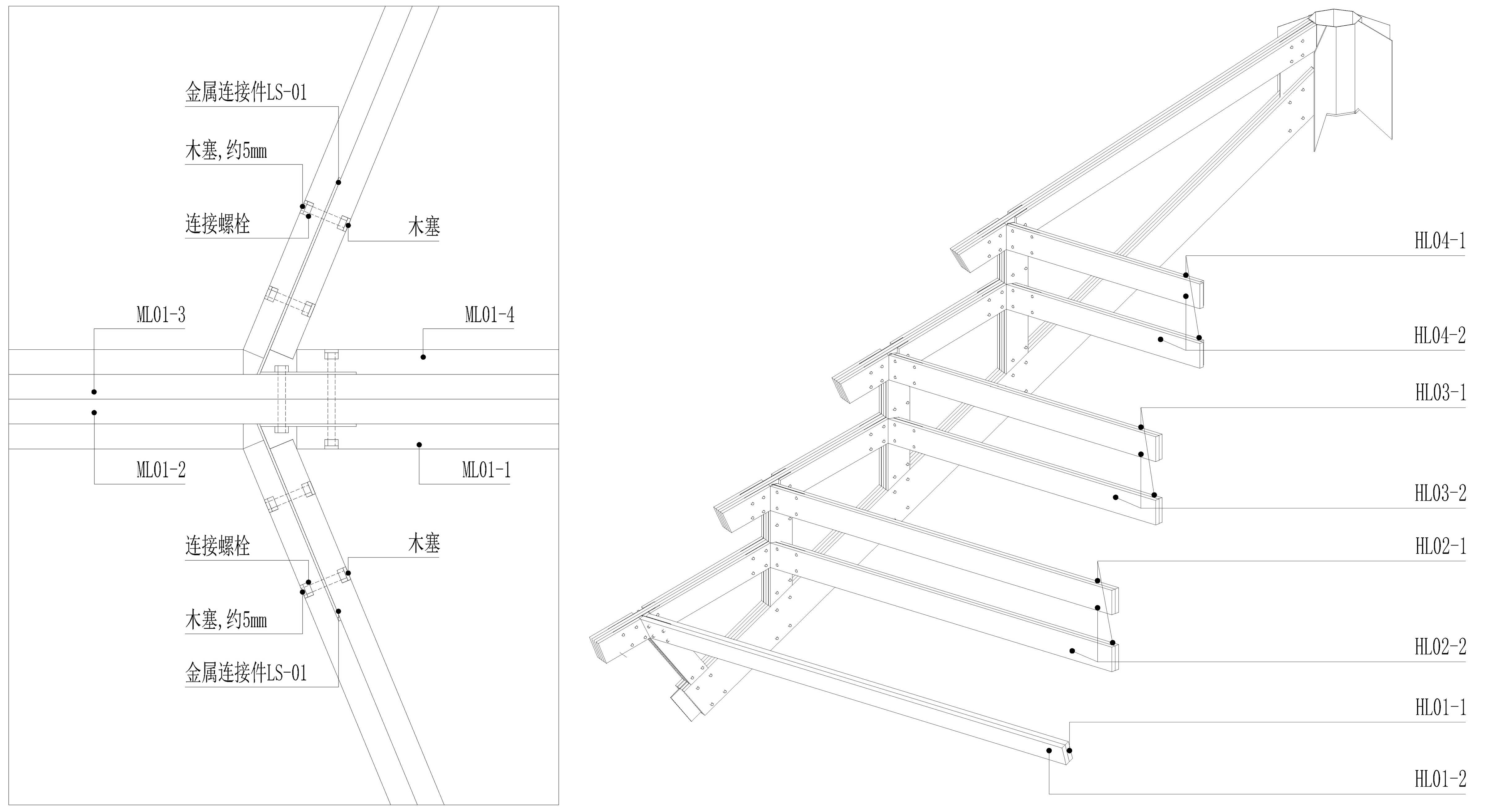

新加建的四重檐八角亭由完全现代的理念建构而成,八根现浇清水混凝土柱上安装预制木构件,现浇与装配巧妙融合。光滑的清水混凝土圆柱用PVC圆管作为模板现浇而成,表面圆滑、肌理细腻,完成度良好。亭子顶部木构架用单元式的小尺寸菠萝格长方形木材以钢板和螺钉连接成整体,顶部则以油毡瓦作为饰面。新加元素与旧有元素新旧并置、相互依存,体现了传承创新的理念。完成后的效果,呈现出抽象、时节、流动的特征。

岭南建筑学术交流展示中心的整体设计上,尝试在旧建筑群中引入一系列相对“弱”的空间和元素,它们就像酵母一样,用来粘连原有的空间和氛围,并激发出更多的可能性。借用传统岭南建筑村头聚落“榕树下”的场所领域概念,在这组建筑群的核心位置引入一个“虚空”的“伞”下空间,营造出公众心目中的公共向心场所。建成后最大程度保留了旧建筑空间氛围,新建筑元素基本消隐,充分融合的场景最大程度地激活了空间活力,激发了多元化的、非正式的交流与交往活动,形成校园文化活动中最重要的场景之一。

八颗由PVC圆管做模的现浇钢筋混凝土柱子限定出聚落的核心空间,这种无特定实体的“虚无”空间仿佛具有魔力,以无形的力量将空间和视线汇聚起来,并向上升腾,通过八边形藻井式的伞盖之间的空隙向外扩张。古建筑实体和伞下的“虚无”空间相互交融,产生一种全新的空间与体验。古代场所与现代精神在这里混合相融、模糊提升。久远的空间传承到当下,衍生出全新的空间魅力。在这里,风是自由来去的,视线是毫无阻碍的,而空间则是一体的。这种丰富的对话关联,激发了自然与建筑、人与空间强烈的场所感受。这种氛围有助于大众体验和理解建筑师对超越时间和空间对话的场所建构的追求。

设计图纸 ▽

完整项目信息

项目名称:岭南建筑学术交流展示中心

项目类型:文化建筑

项目地点:广东广州

建成状态:建成

设计时间:2013年4月—2016年5月

建设时间:2017年5月—2023年8月

用地面积:10566平方米

建筑面积:2068平方米

主创设计单位:华南理工大学建筑设计研究院有限公司

主创建筑师:陈文东

设计团队完整名单:郭卫宏、陈文东、裴文祥、杨舒雅、郭垚楠、张灯、吴巍、任瑞雪、劳晓杰、潘志刚、桑喜领、杨翔云、张邦图、李雄华、凌亮、周华忠等

古建修复:广州匠舍建筑设计咨询有限公司 / 程胜、范彬、袁浩等

业主:华南理工大学

摄影师:诺金浮图摄影工作室徐勉

视频版权:CSAD、诺金浮图摄影工作室徐勉

版权声明:本文由华南理工大学建筑设计研究院有限公司授权发布。欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。

投稿邮箱:media@archiposition.com

上一篇:深圳湾斐瑞酒店改造:嫣红的湿地之窗 / 墨照建筑设计事务所

下一篇:BIG联合体最新获胜方案:哥本哈根的大地“裂痕”