设计单位 祚诚建筑事务所 / Society Particular(SOPA)

合作设计院 北京市建筑设计研究院股份有限公司

项目地点 北京海淀

竣工时间 2024年

总建筑面积 254836平方米

本文文字由SOPA提供。

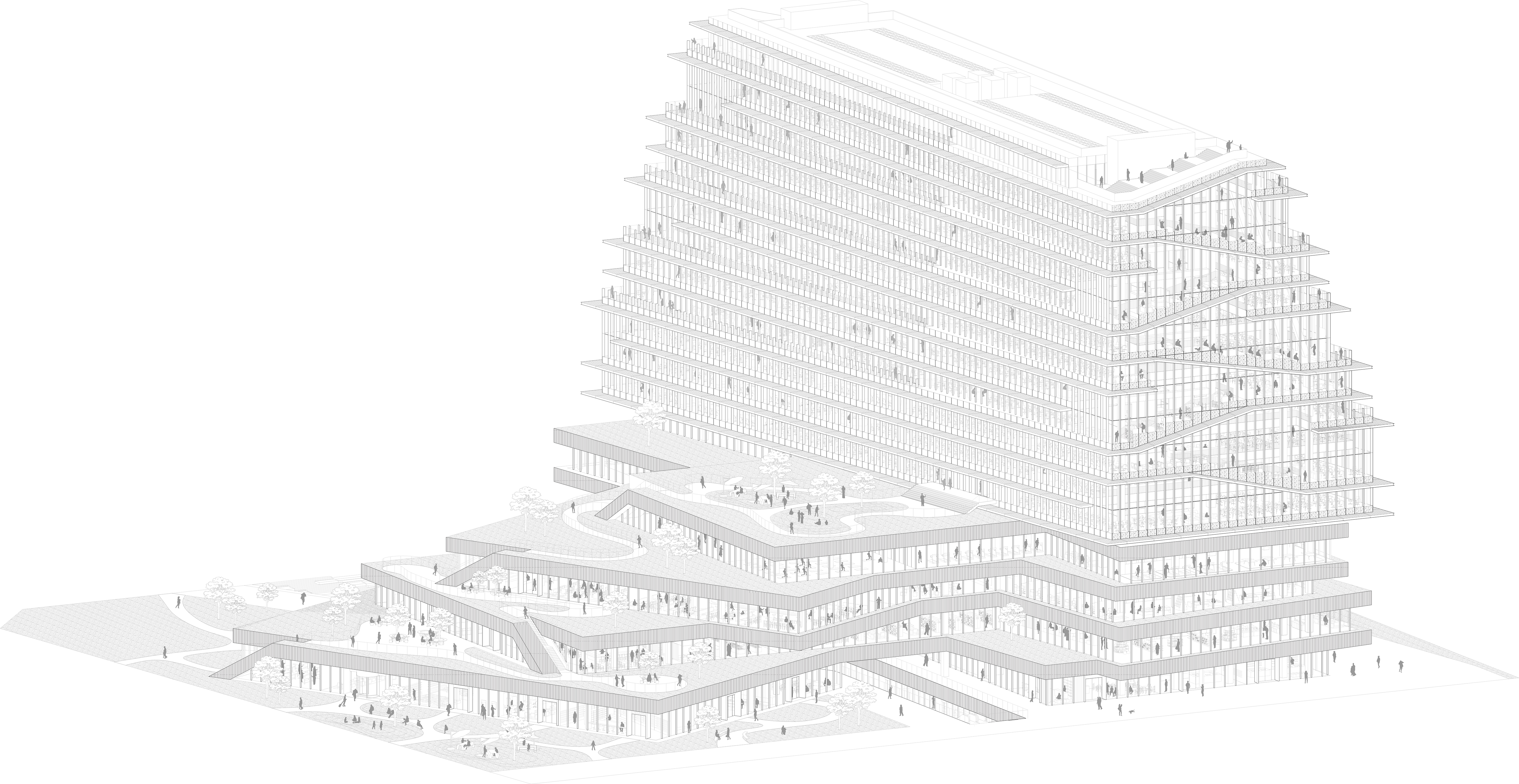

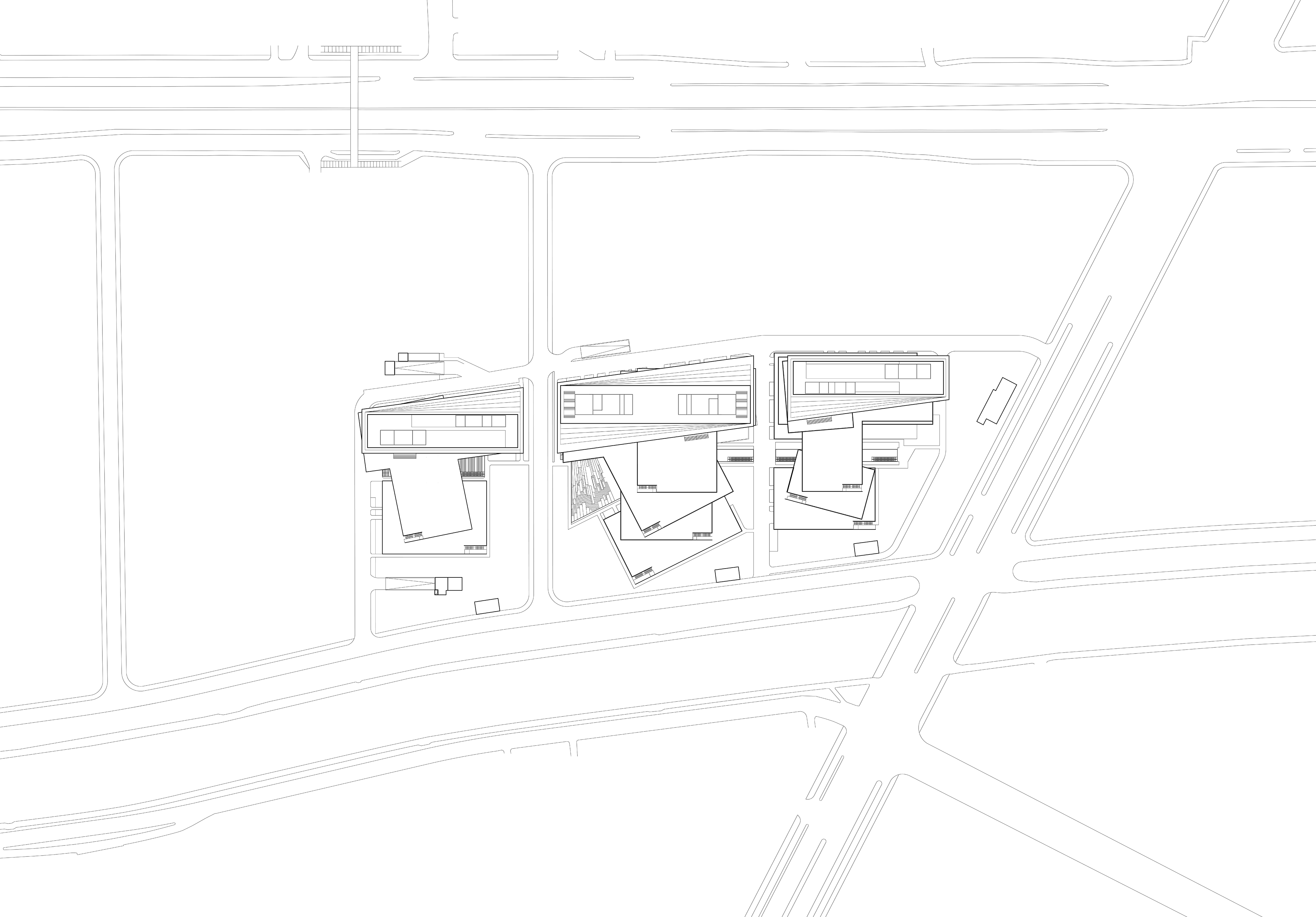

作为主创团队,SOPA在2019年竞赛阶段即确立了“生态优先”的核心设计原则。项目基地的独特性在于其位于京昌楔形绿地内,东临京藏高速退界绿带,西接小月河生态廊道,周边十公里范围内分布着奥森公园、“三山五园”等大型绿地。这一地理条件使其成为北京少有的能直接引入自然景观的公共建筑用地。

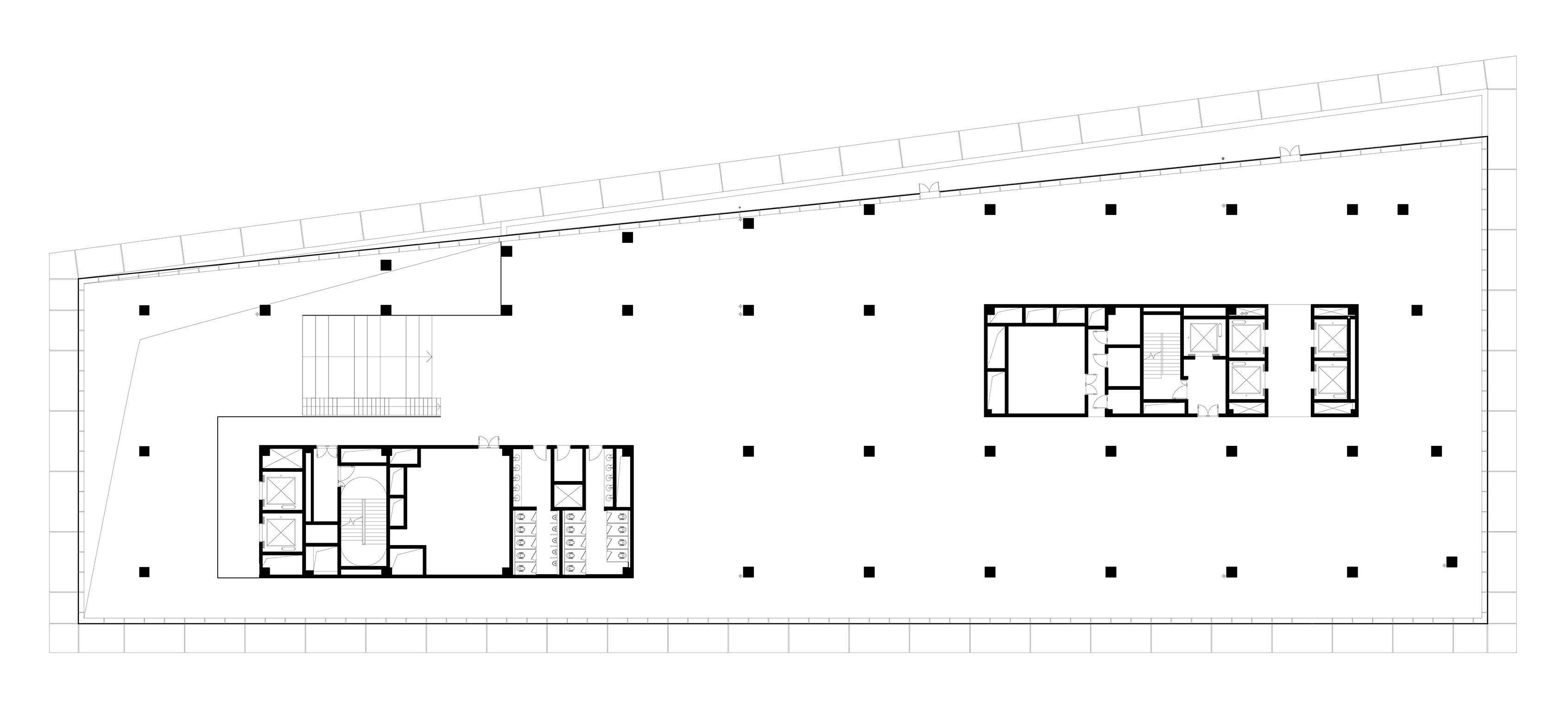

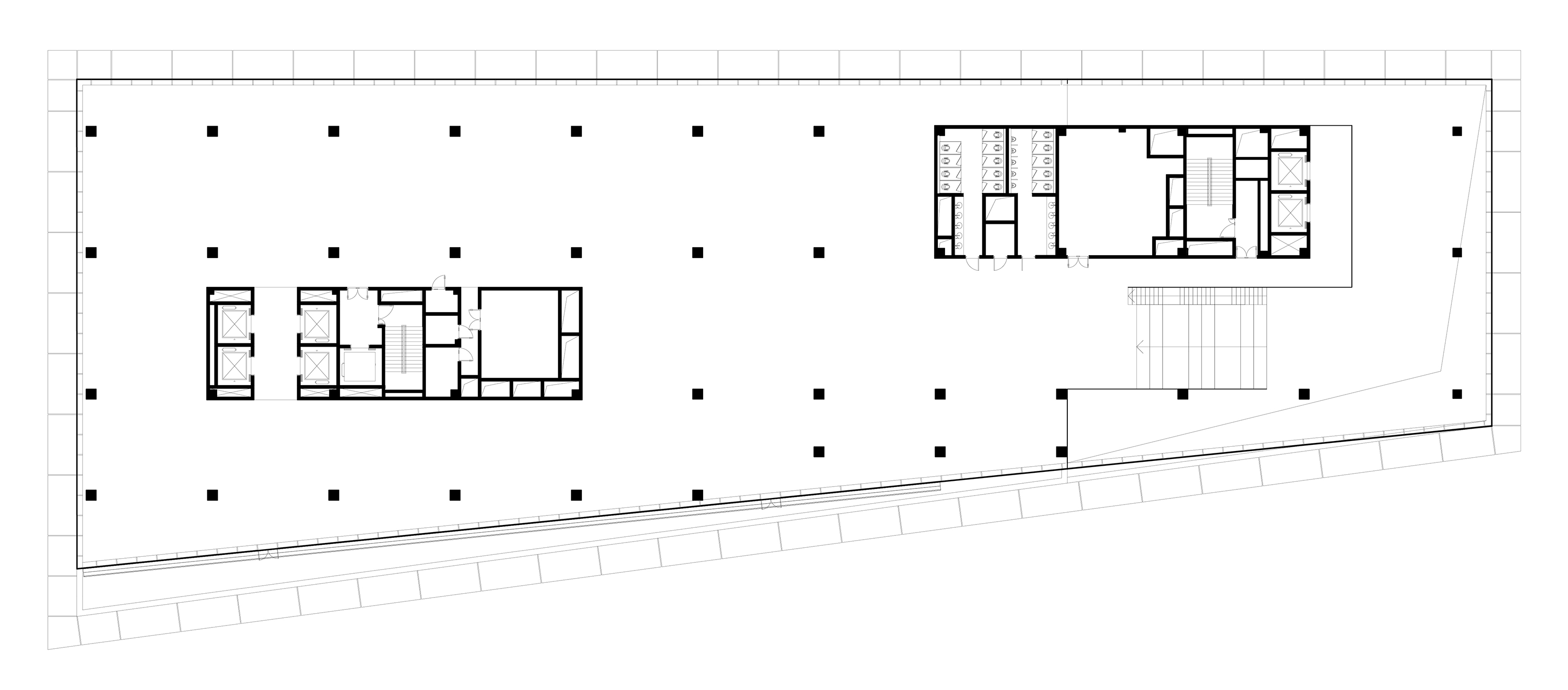

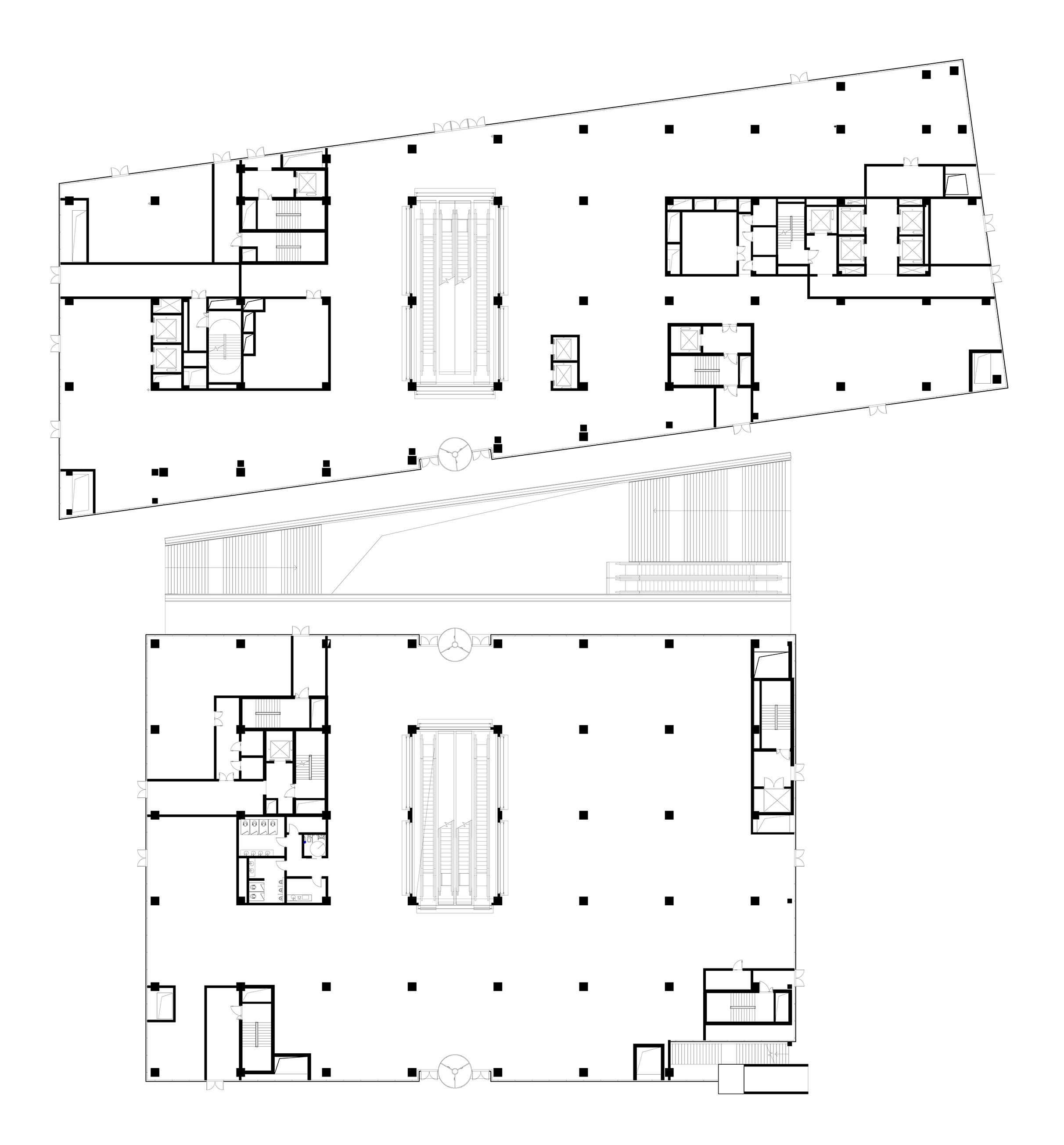

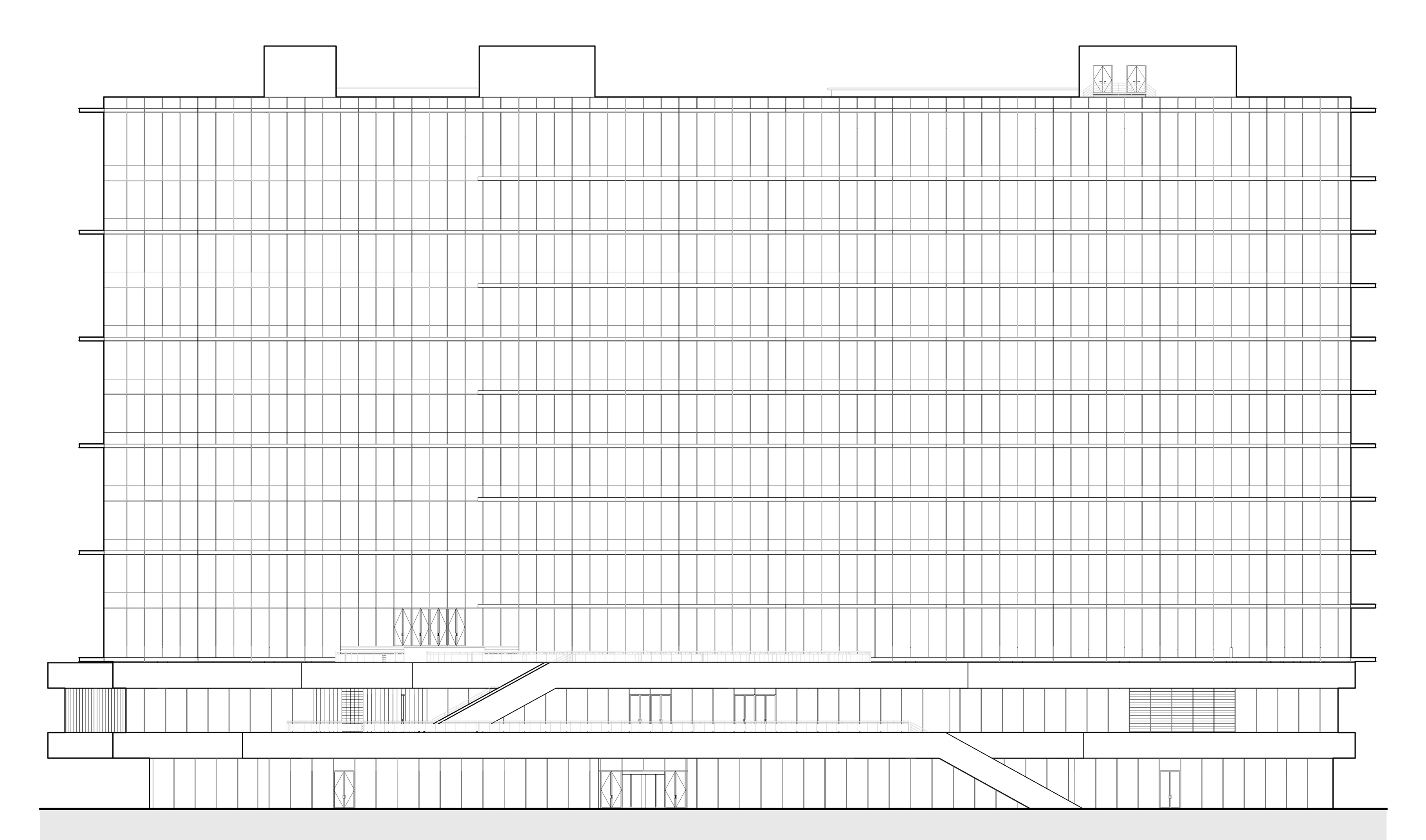

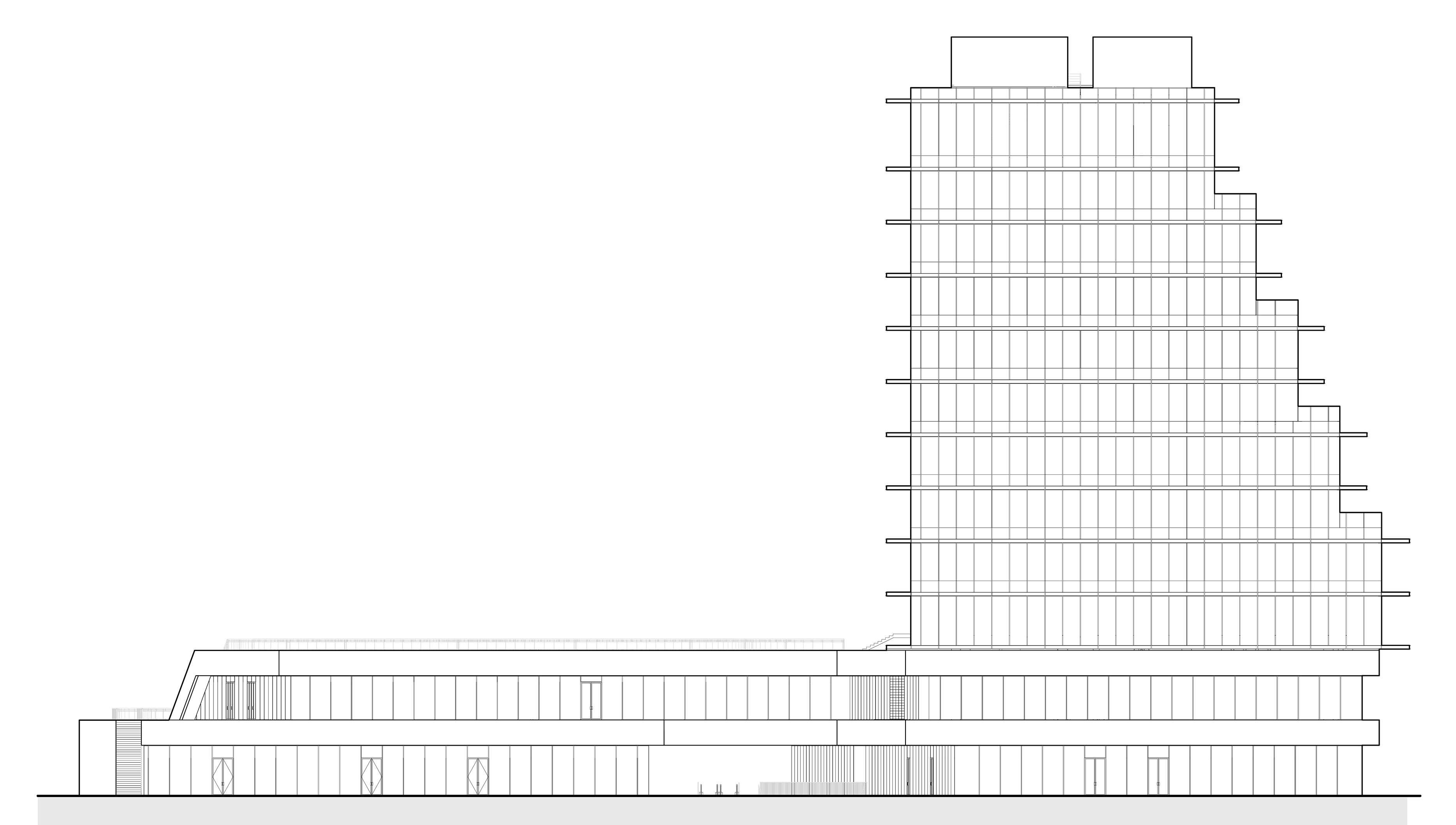

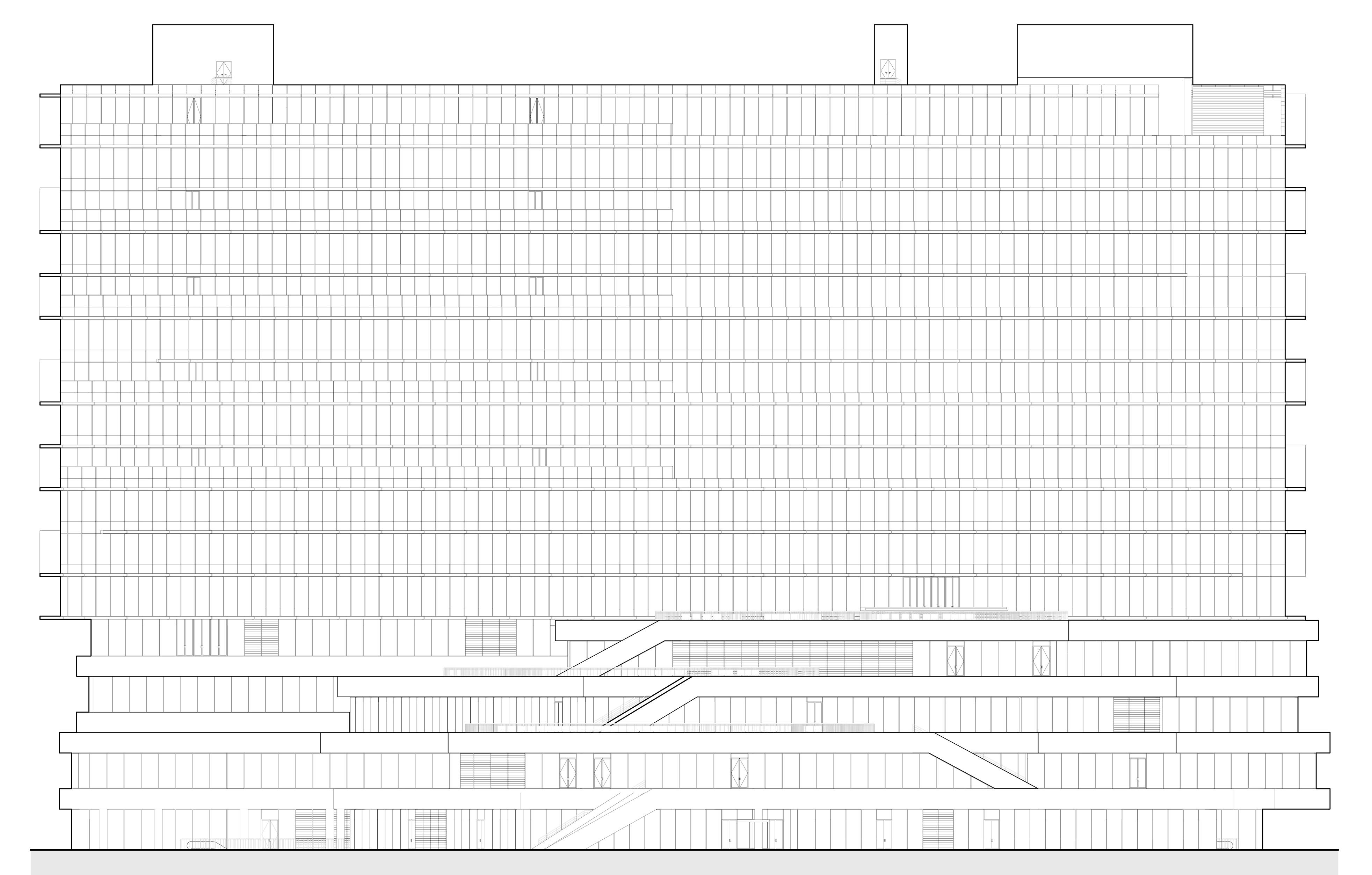

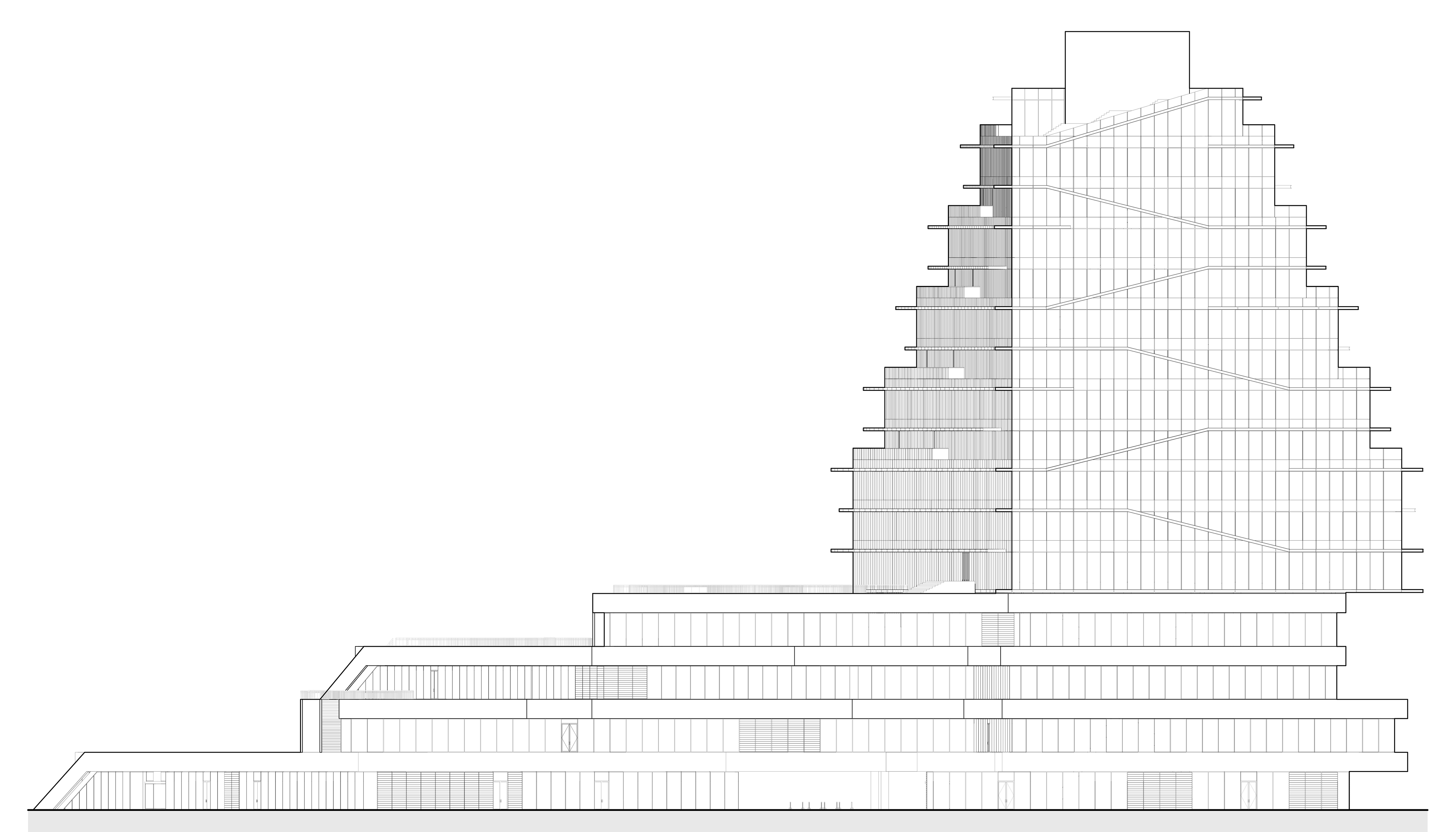

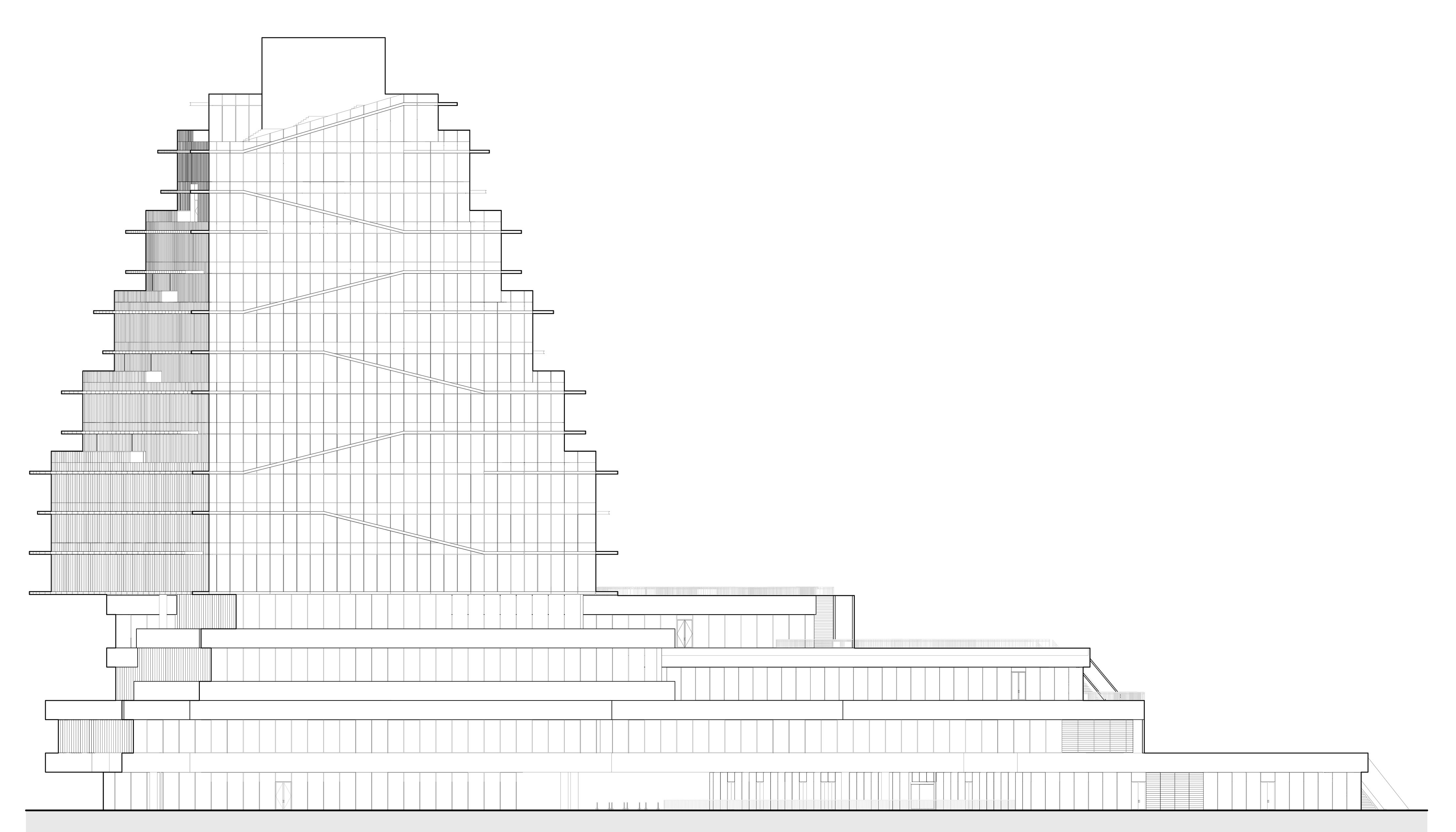

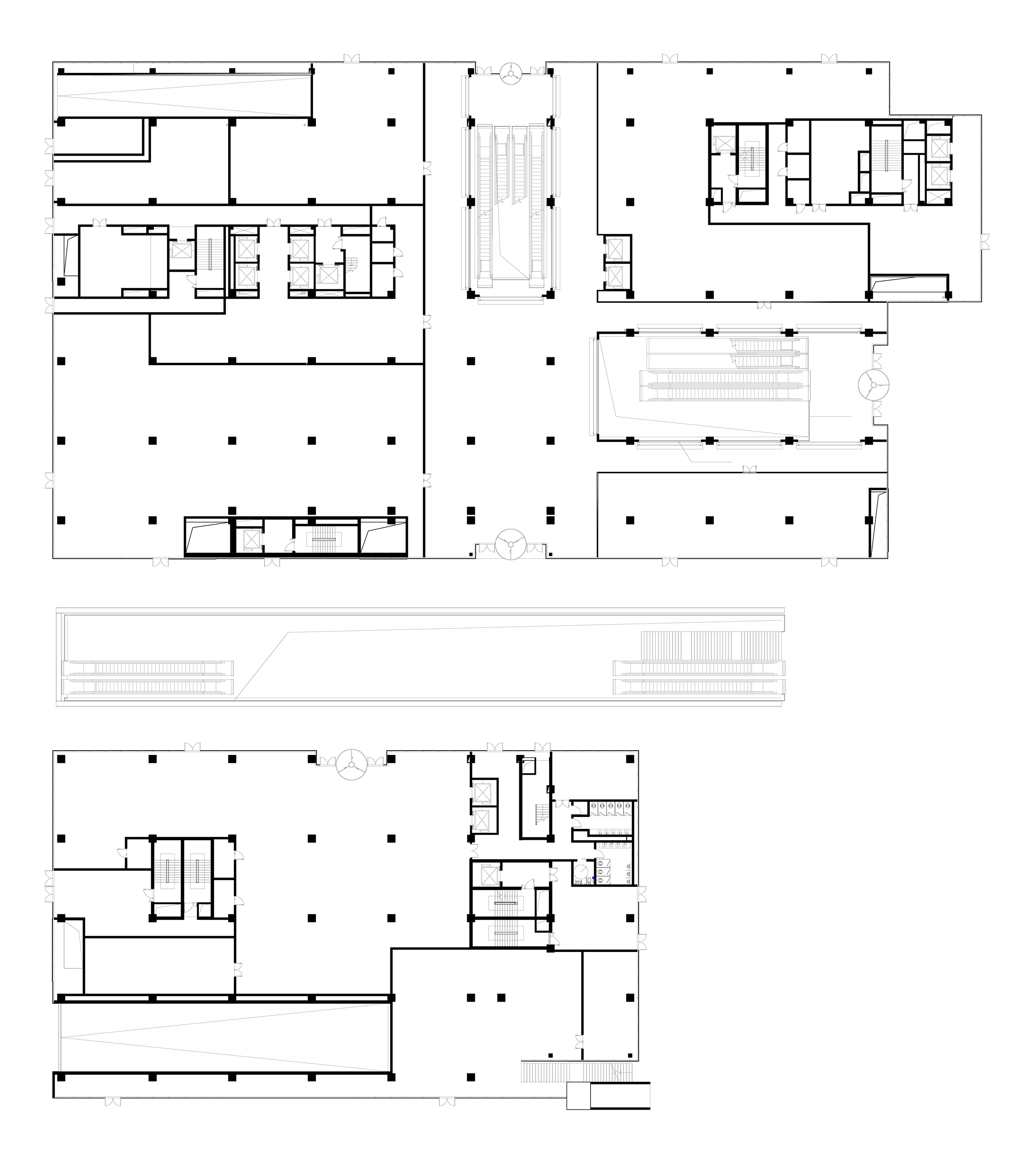

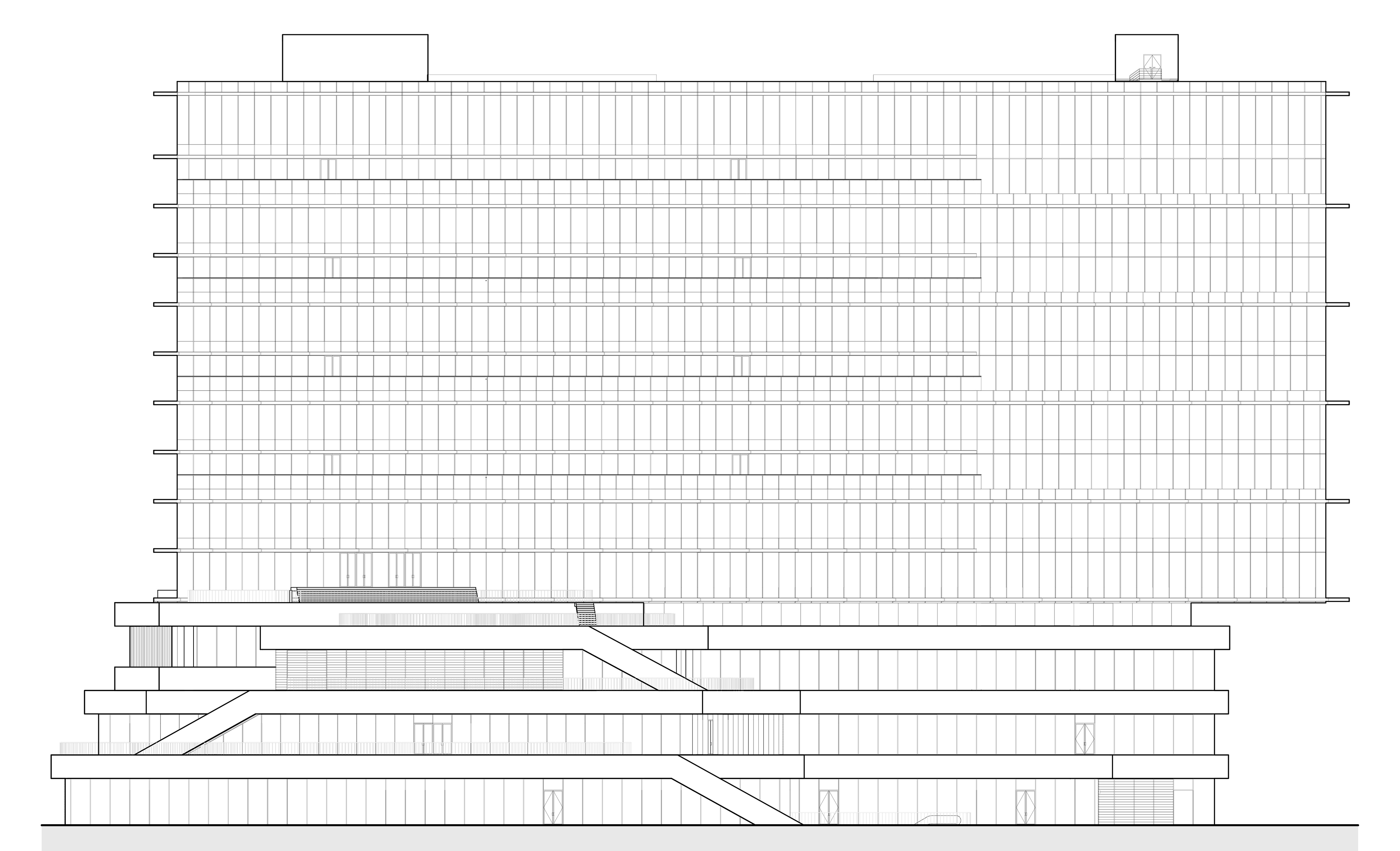

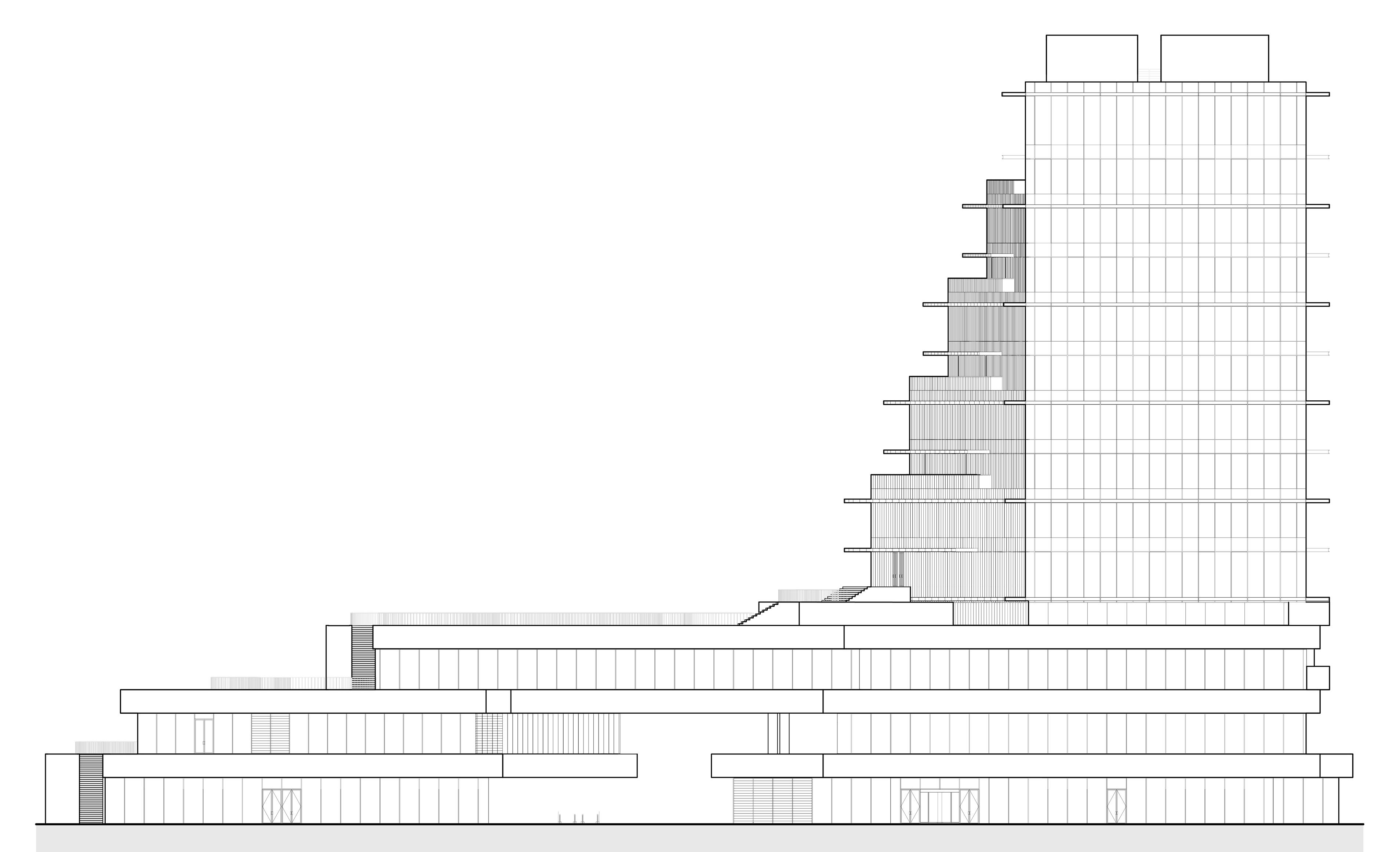

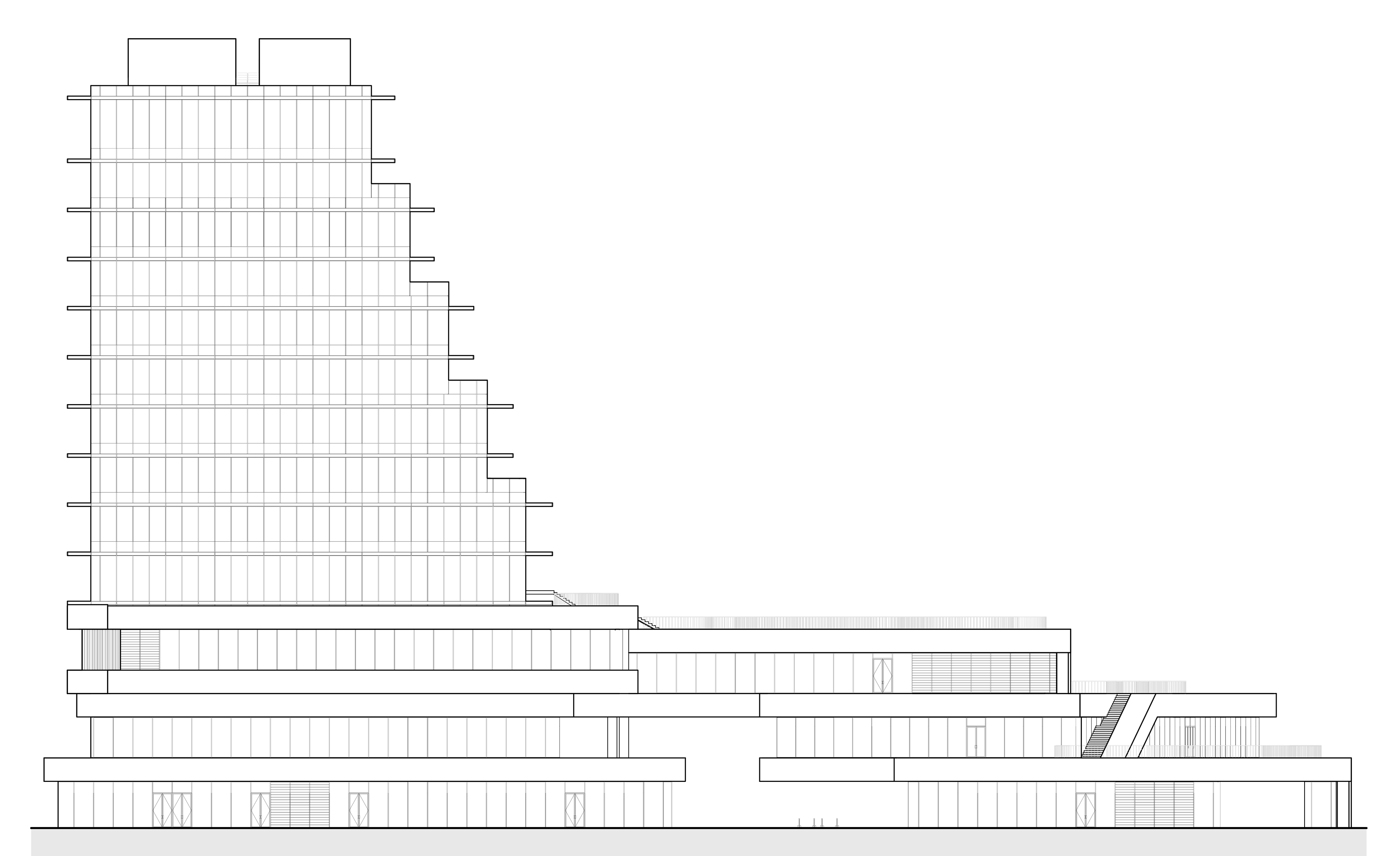

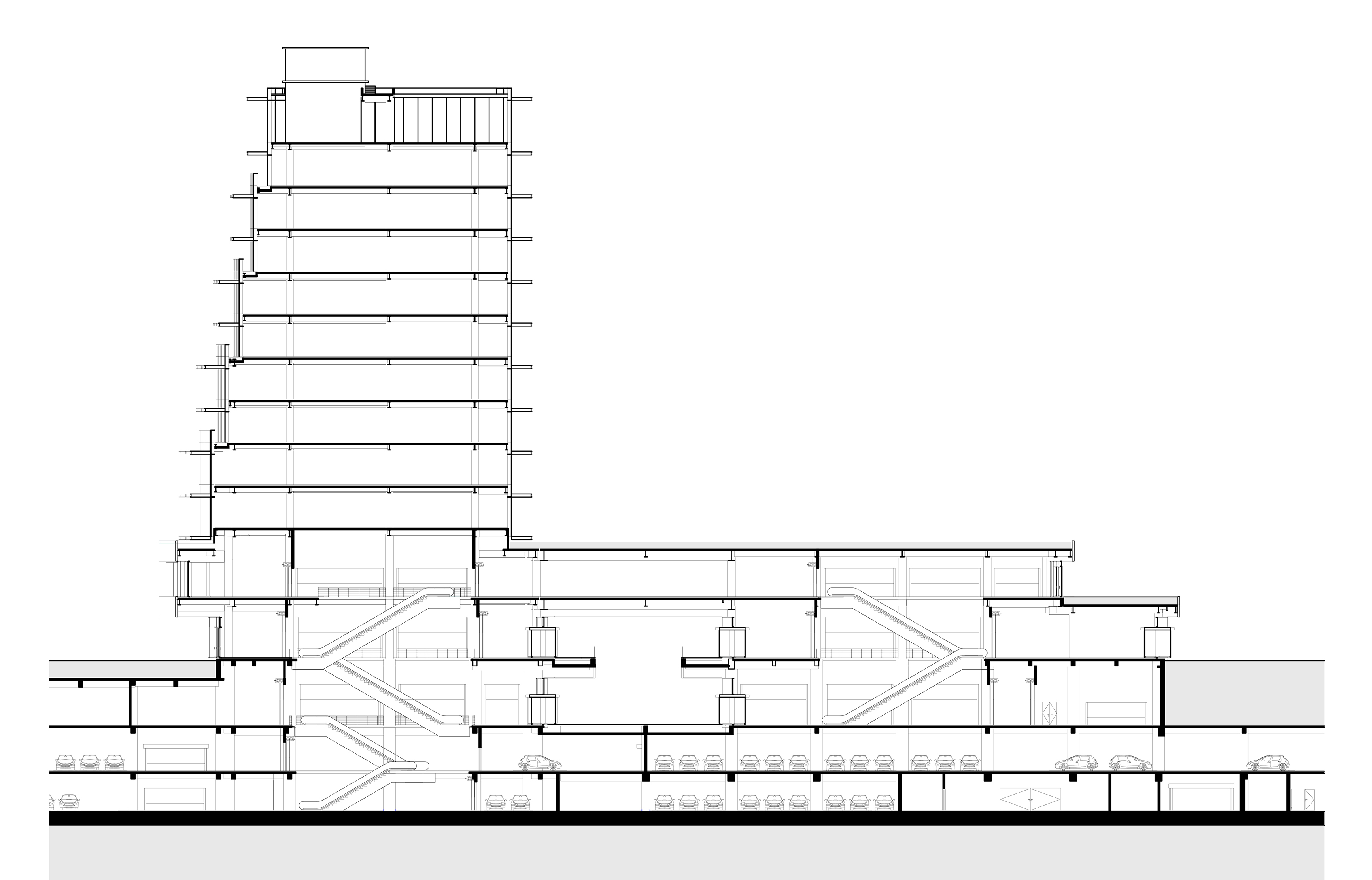

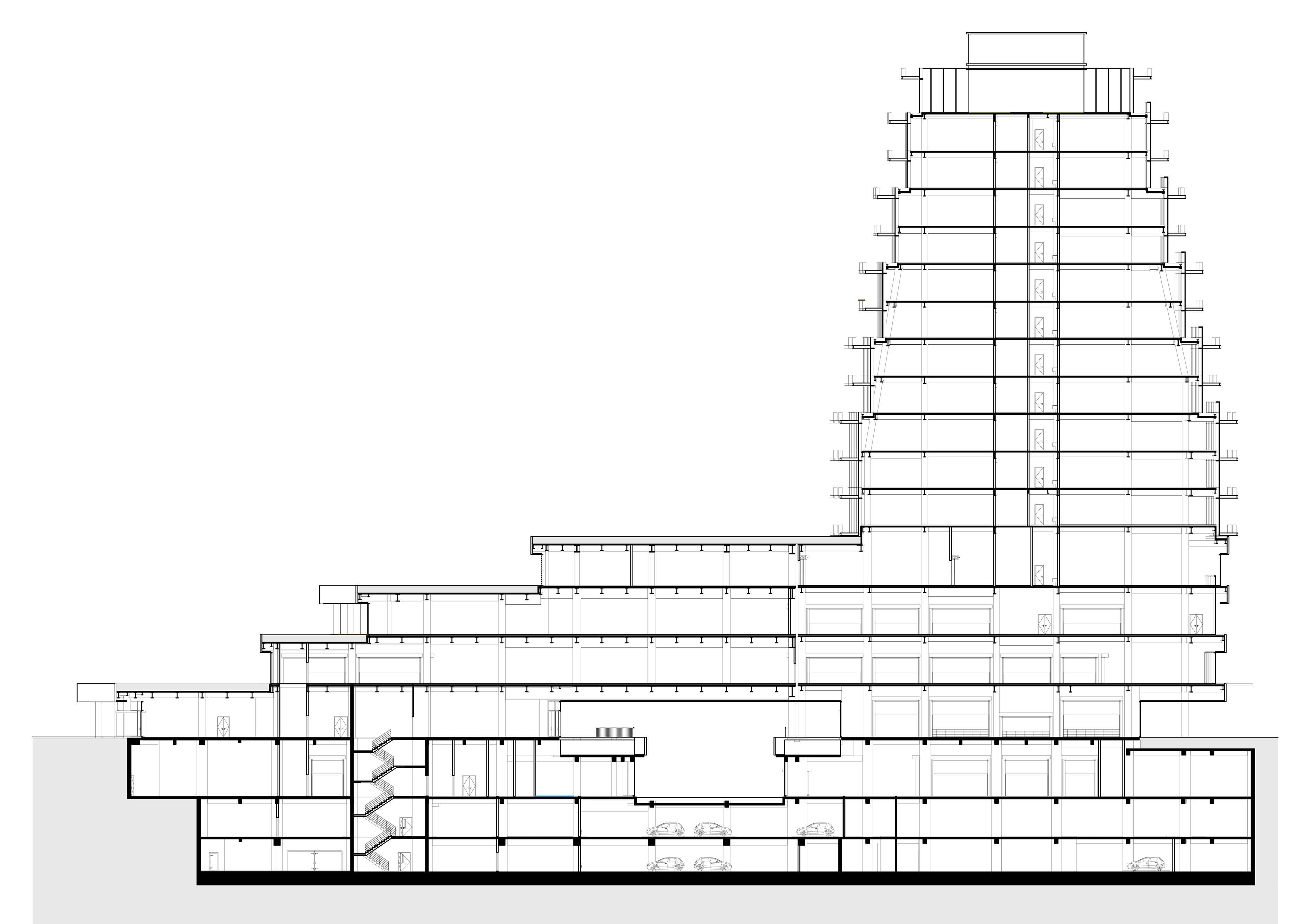

设计团队通过“最小化建筑密度”布局,将三栋塔楼集约式沿东西向绿带排布,释放出60%的用地作为立体公园空间。这一策略不仅将建筑隐于自然,更通过台地式裙房设计,将公园的绿意从地面延伸至屋顶,形成多层次景观渗透。例如,裙房屋顶设置错落的休息区与观景平台,使建筑第五立面成为城市景观的延伸;下沉广场通过开敞式楼梯与地面公园相连,阳光与植被顺势而下,消解了地下空间的封闭感。

传统科研办公建筑常陷入“资本程式化”的窠臼,将使用者禁锢于封闭的格子间。本项目的核心命题在于重构“人本化”的创新空间,为此我们提出“社交叠层”(Social Cascade)概念,通过垂直向度的空间叙事激发协作潜能。

垂直公共系统的构建

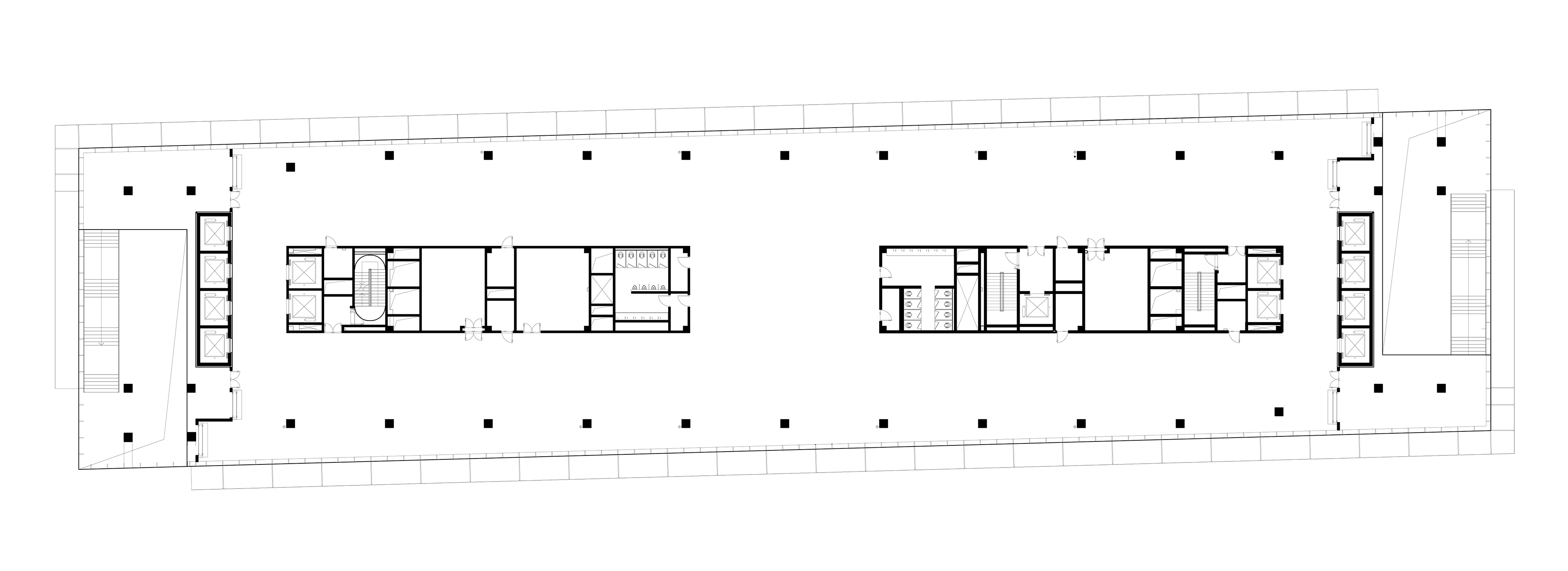

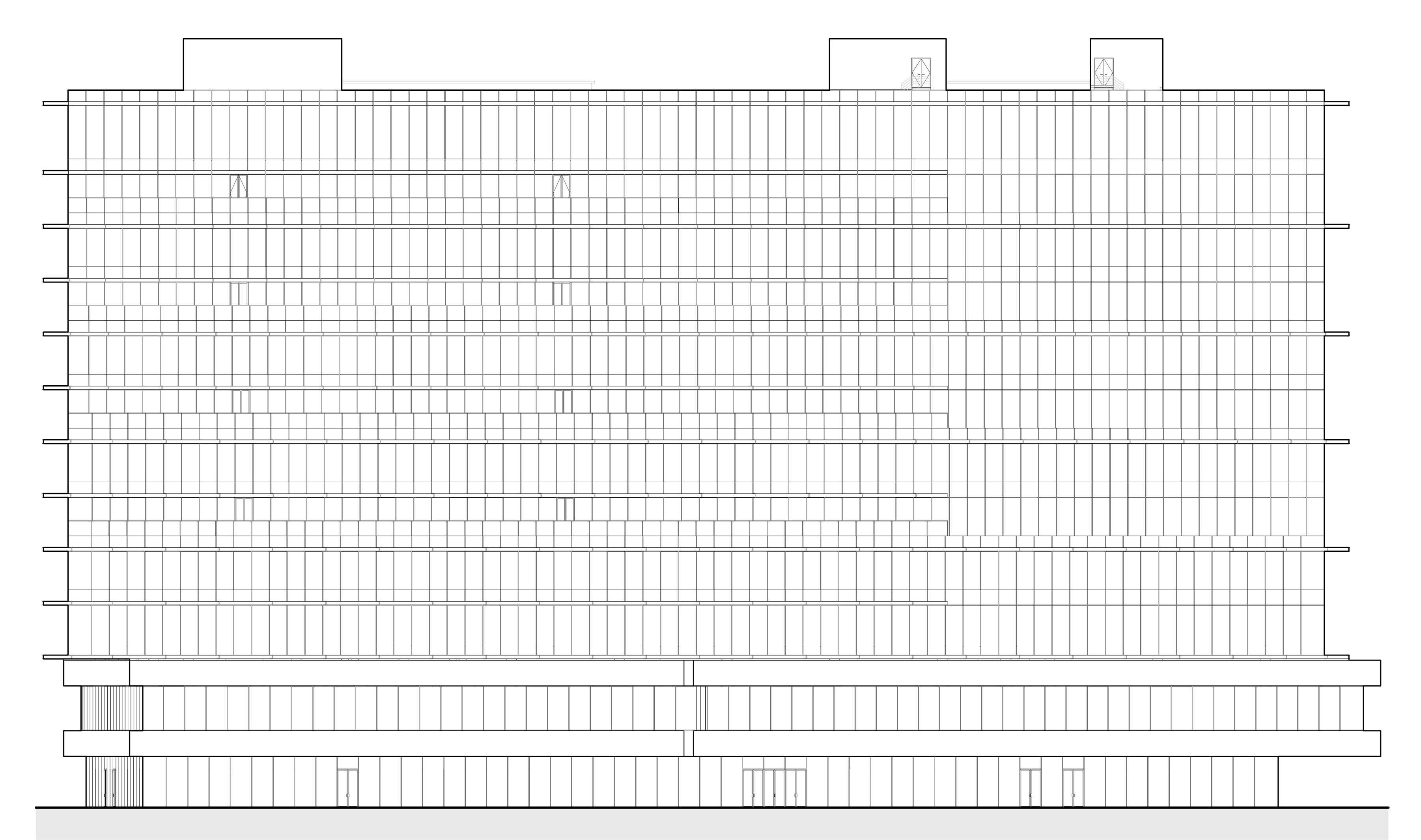

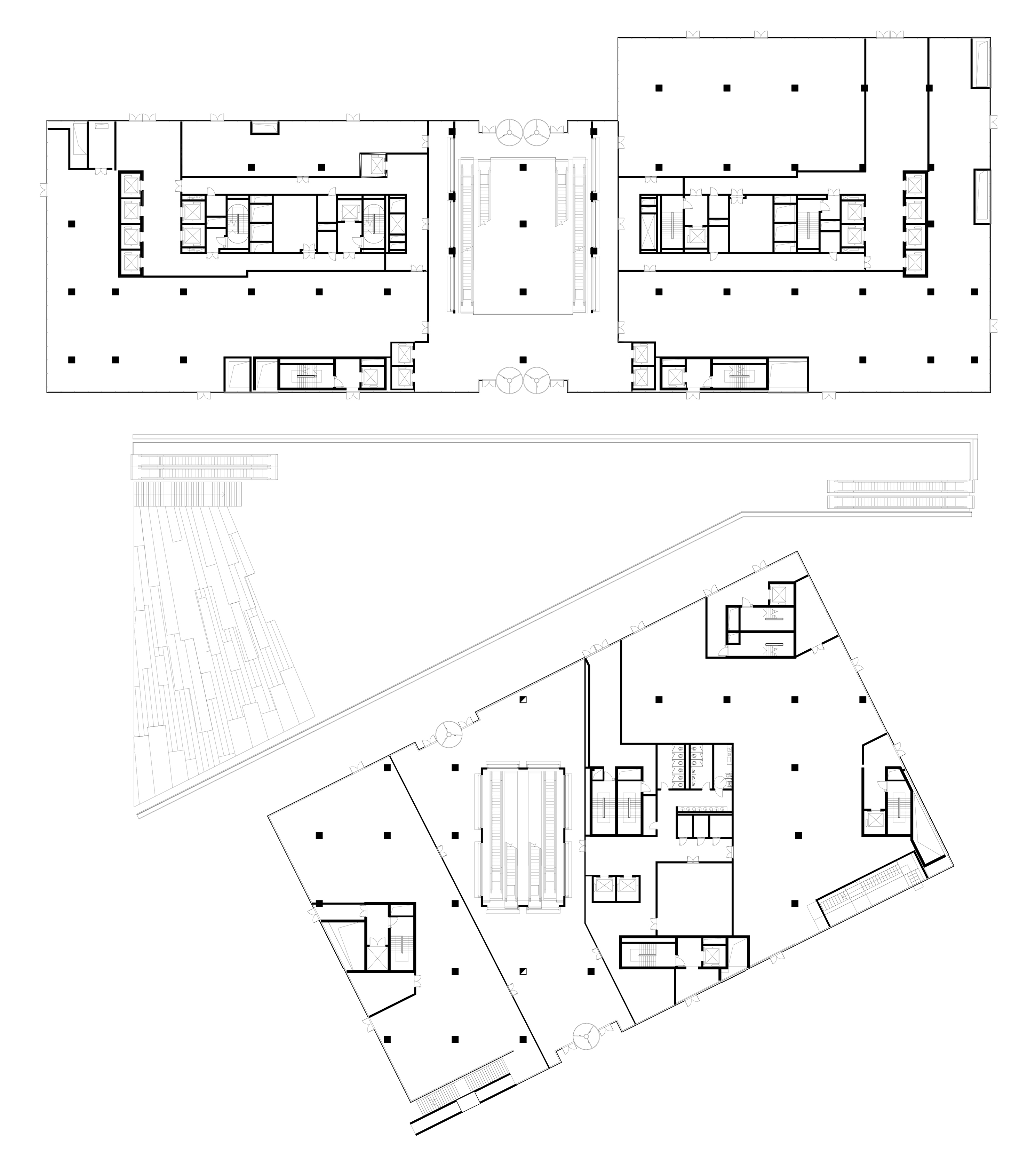

在三栋塔楼的山墙面,我们植入了一条贯穿16层的连续公共空间带。这条“叠层”以退台形式将会议、展览、咖啡等功能模块错落串联,配合通透的玻璃幕墙与空中连廊,形成视觉与行为双重维度的交互网络。例如,南侧75米高塔楼的8—12层设置跨层共享会议室,通过悬挑观景平台建立与立体公园的视线对话;北塔则在中区嵌入阶梯式开放报告厅,成为学术交流的磁极。

水平维度的功能渗透

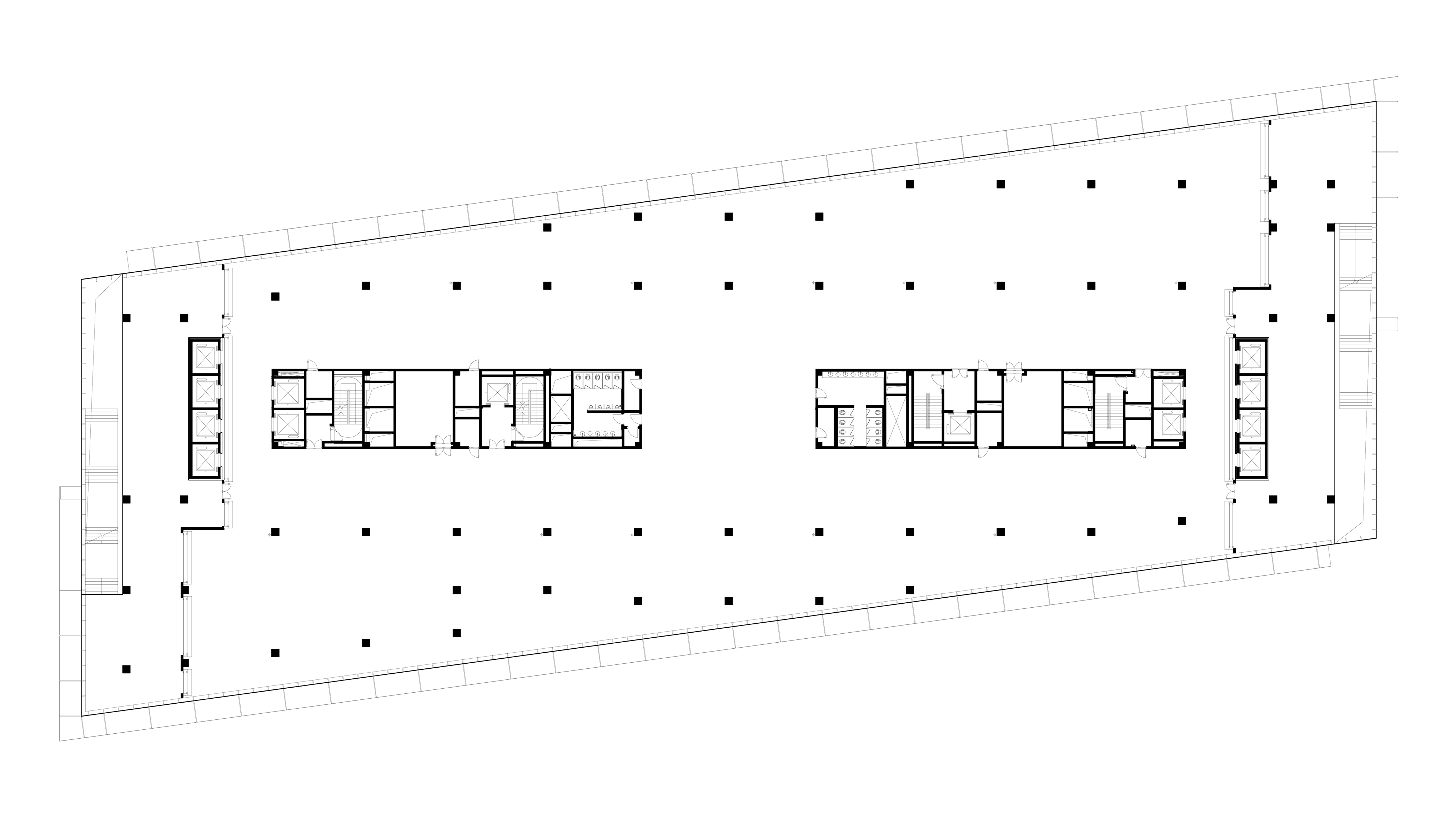

在平面布局中,我们摒弃传统核心筒居中模式,将交通核偏置并压缩至最小尺度,释放出70%的楼层面积作为灵活办公区。每个标准层设置“协作岛”——由可移动隔断围合的共享工作舱,与开放工位形成1:3的面积配比。这种布局使科研团队既能保有独立研究空间,又可便捷接入跨学科讨论。

项目历时五年的设计建造周期中,团队经历了两次重大方案调整,这些挑战反而成为深化设计的契机:

城市设计导则的应对

(2019年—2020年)

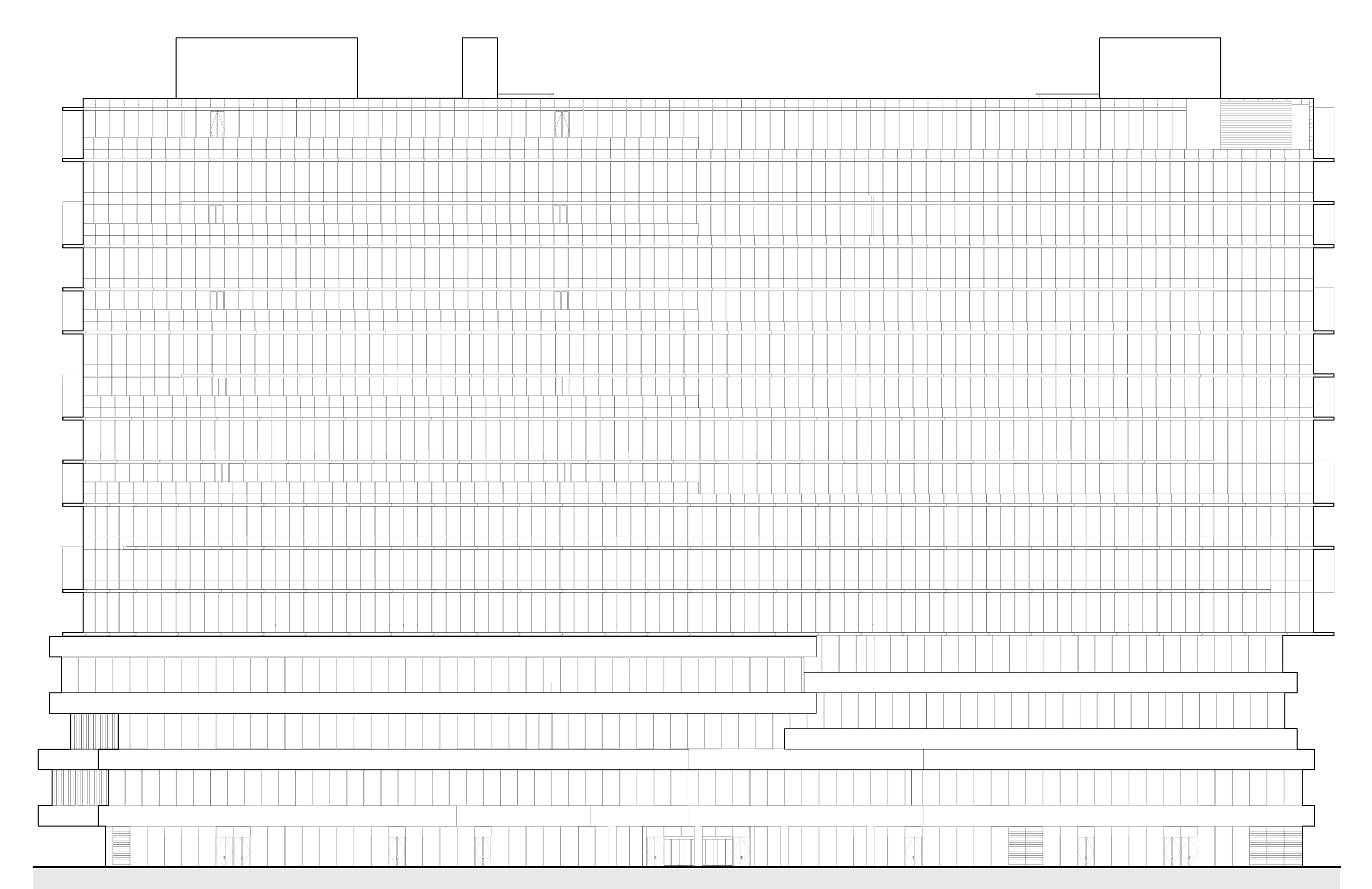

原方案中的连续曲面屋顶调整为折线形态。我们将玻璃幕墙划分成1.4×4.2米的模块单元,通过开启扇的错动形成光影韵律,既呼应周边建筑的规整肌理,又保留科技建筑的轻盈特质。

体量优化的博弈

(2020年颠覆性调整)

因海淀区政府提出“减量发展”要求,地上建筑面积从20万平方米压缩至15万平方米。设计团队通过“错动布局”和“功能叠合”策略应对:将三栋高层建筑错位布局,形成丰富的城市形象;在立体公园中叠合商业、办公大堂、策展、共享功能,形成充满活力的复合科技创新与服务空间。

回望整个设计历程,东畔科创中心的意义远超单一建筑项目。其立体公园系统将京藏高速绿带与小月河生态廊道缝合,形成长达1.2公里的连续步行网络。我们始终坚信建筑应成为自然与科技的翻译者。

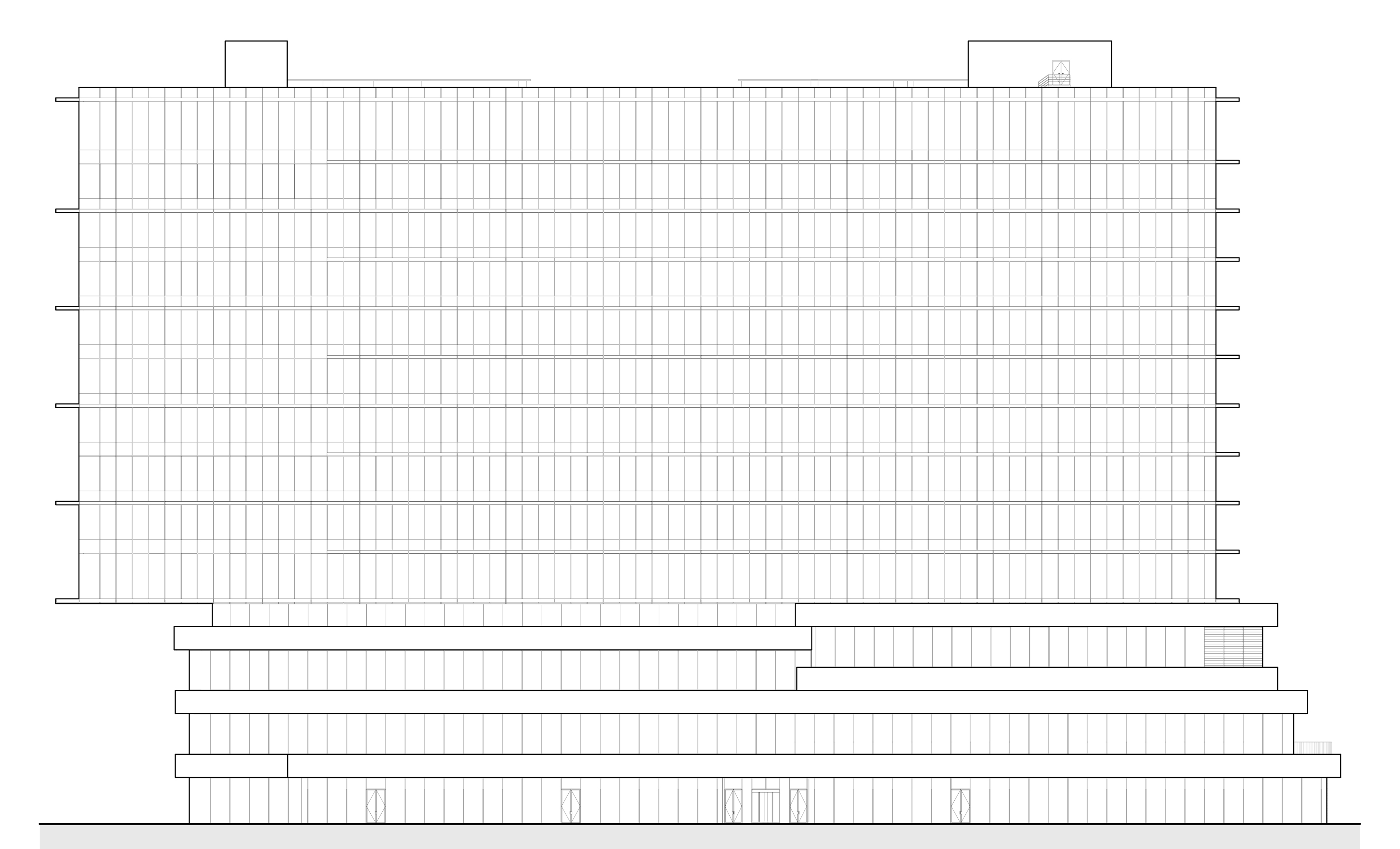

设计图纸 ▽

完整项目信息

项目地点:北京市海淀区清华东路38号

设计时间:2019年

竣工时间:2024年

基地面积:59271平方米

建筑面积:254836平方米

其中地上建筑面积:150000平方米

地下建筑面积:104836平方米

设计单位:祚诚建筑事务所 / Society Particular(SOPA)

主创建筑师:崔勇

设计团队:Mindaugas Glodenis、郭欣、Ignas Rackauskas、张景茹、鹿平、Mikas Kauzonas

结构形式:地下钢筋混凝土框架剪力墙,地上钢结构

合作设计院:北京市建筑设计研究院股份有限公司

方案阶段结构顾问:袁鑫工程顾问事务所

方案阶段幕墙顾问:建研科技工程咨询设计院

方案阶段机电顾问:建研科技工程咨询设计院

业主:北京小月河科技园有限责任公司(竞赛阶段);东升新时代(北京)科技有限公司(实施阶段)

施工方:北京建工集团

摄影:存在建筑-建筑摄影

版权声明:本文由祚诚建筑事务所 / Society Particular(SOPA)授权发布。欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。

投稿邮箱:media@archiposition.com

上一篇:如恩新作:法国马赛Gros Bao餐厅

下一篇:时境建筑新作:圣农博物馆,再造山景