孔锦权,职业建筑摄影师,现居广东东莞。

建筑学科班出身的孔锦权,研究生时期就在选题中尝试探讨:建筑通过摄影传播时,其空间信息如何被转译和传达。这段经历让他意识到摄影的力量——可以增强、隐藏甚至改变人们对建筑的认知,也能赋予建筑全新的视觉叙事。

孔锦权认为,好的建筑摄影应基于建筑学并超越建筑学,真实准确地传达建筑意图和空间关系,呈现多重解读的可能性。

当然,如果建筑摄影能够实现建筑师的设计意图、摄影师的再创作与建筑本身的高度统一,那无疑是理想的状态。

行走中的建筑学 从事建筑摄影工作多久了?现在是全职的状态吗?

孔锦权 2023年建筑学硕士毕业后,我曾在建筑事务所工作过一段时间。出于对建筑图像的浓厚兴趣,以及“坐不住”和“说干就干”的性格,我决定转型为建筑摄影师。2024年初,我创立了自己的建筑摄影工作室ARCHMORE,至今正好全职工作了一年。如果算上求学期间为老师做的委托拍摄,已经累计了三年以上的拍摄经验。

行走中的建筑学 可以分享一下,在从事建筑摄影之前的经历吗?

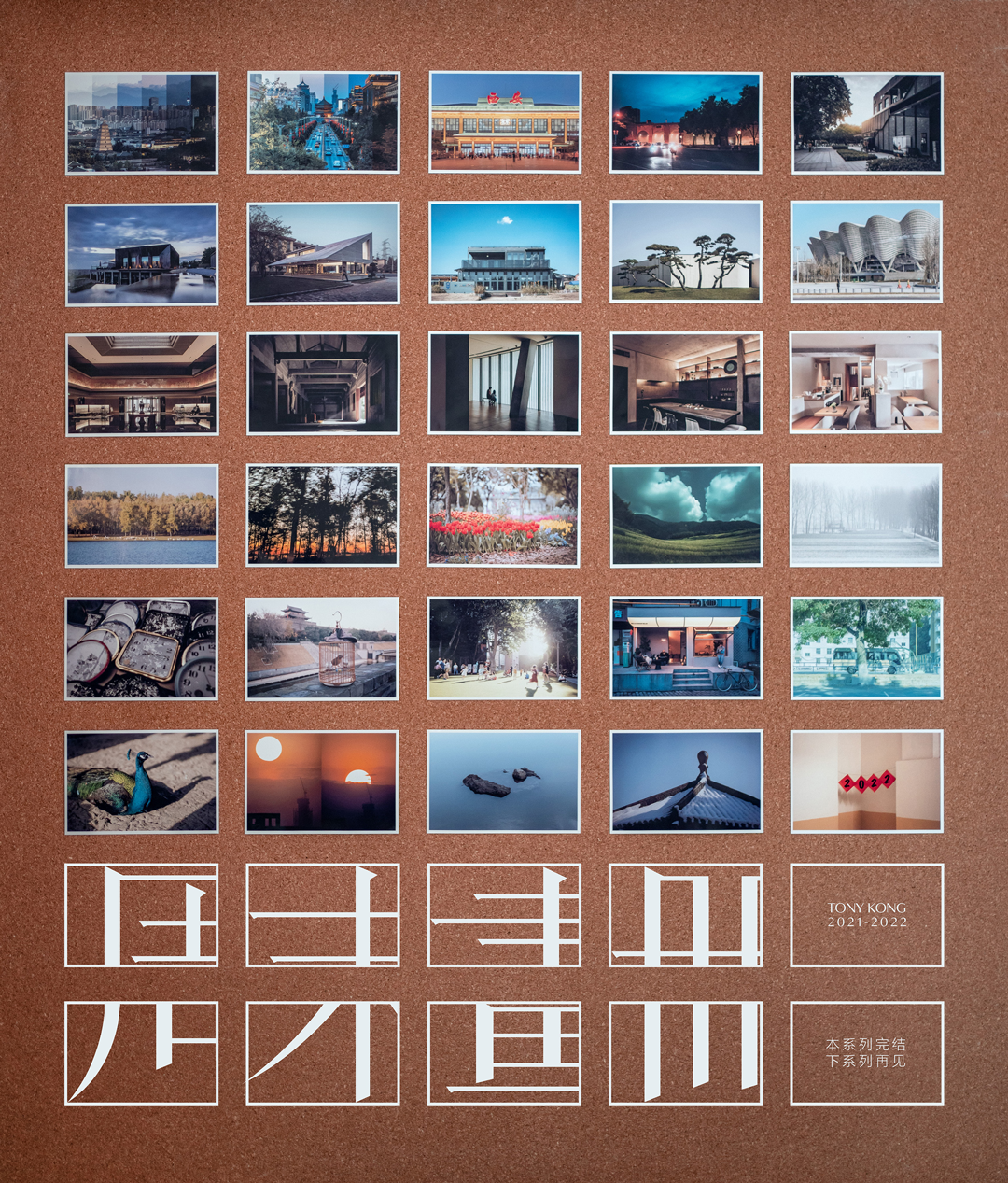

孔锦权 从高中起我就对摄影有着浓厚的兴趣,经常在清晨五点去拍摄日出。大学期间我开始随机探索城市,通过摄影记录周遭景象,并在社交平台上分享个人的「周末画册」摄影系列。

受到摄影的影响,学建筑的这些年我痴迷于创作各种有趣的建筑图像。这种热情甚至延续到了我的研究生阶段,影响了我的研究选题。我尝试探讨建筑通过摄影传播时,其空间信息如何被转译和传达。这段经历让我深刻认识到摄影的力量——它可以增强、隐藏甚至改变人们对建筑的认知,也能赋予建筑全新的视觉叙事。

理论与实践并行的探索,让我不断思考:如何能够找到自我、自愉、自洽的摄影道路?或者更进一步,达到无我、共愉、兼容的摄影境界?同时,我逐渐认识到建筑是丰富的,具有多重含义、可供多重解读的,因此给工作室起名“ARCHMORE”,致力于呈现可供多重解读的建筑摄影。

行走中的建筑学 最近在拍摄的项目主要是哪些?拍摄过程中有什么特别的故事?

孔锦权 近期我拍摄了从几万平米的博物馆到几平米的装置艺术等多个有趣的项目,其中不乏像教堂、大师工作室、实验性空间等特殊的类型。每个项目都让我获得不一样的创作体验,拍摄时我总是充满新鲜感和兴奋感。

数字空间站是我最近拍摄的项目。作为园区的“城市客厅”,它以“浮石”图式为核心,表现出了结构抵抗重力后的漂浮感。我希望通过图式、结构与光影的相互作用,揭示隐藏在结构主义与神秘主义表象之下空间的本真之力,让建筑完成从物性到神性的升华,但又留存一丝人性的余温。

拍摄持续了近一年,我观察了不同季节的光影对建筑氛围产生的影响。其中一张照片,我特意选择在盛夏的正午捕捉垂直光线与混凝土表面的反射,为建筑创造一种未经修饰的舞台感。

长沙城南堂是一个特殊的项目,从设计到落成经历了十多年才最终完成。拍摄前,我内心十分忐忑。通常我会将自己代入使用者的身份来更好地理解和拍摄建筑,但教堂建筑与日常生活的距离太远,很难轻易代入;同时项目亦是建筑师的心血之作,我认为自己必须以更虔诚的心态去面对拍摄。因此在正式开拍前,我特意请了一位信仰基督教的朋友带我去传统教堂体验了一整套仪式过程,从中感受到了更多内在的精神力量,我希望这些感悟能够融入到我最终呈现出来的画面中。

山海关中国长城博物馆也是我想要分享的项目。博物馆依山面海,中轴对称的布局与背后的角山相呼应。角山被誉为“万里长城第一山”,其上蜿蜒的长城更是承载着深厚的历史记忆。我希望照片里的博物馆不仅是承载文物的空间,更能与长城本身产生一种时间上的对话。

于是我萌生了实体化“斗转星移”的想法,用星轨的流转来展现时间的痕迹。持续数日的拍摄,只为等待一个无云的夜晚,最终成功捕捉到了博物馆、角山长城与漫天星轨交织的画面。这张照片不仅让建筑、自然与历史产生交汇,也让我经历了个人摄影生涯中的一个“博物馆奇妙夜”。

行走中的建筑学 平时拍照的工作习惯是怎样的?

孔锦权 我的拍摄习惯通常根据项目的特点来调整:曾在5分钟内完成一个项目的拍摄,也有过一年以上的跟踪拍摄。如果条件允许,我更倾向于拍得慢一些,享受反复打磨作品、让自己提升的过程。

对于我来说,最好的拍摄状态是忘记自己在拍照,不去干预或被干预。即便是委托拍摄,我也始终保持一种抽离的状态:放空大脑,少做规划,不急出片,只凭本能。这时往往能得到不期而遇的结果。

行走中的建筑学 平时常用的器材有哪些?

孔锦权 一台全画幅微单、一颗移轴镜头、一颗变焦镜头、一台无人机,以及一些配件。日常我更喜欢用傻瓜机或手机拍照,无需调节参数,把时间花在感受上。

行走中的建筑学 认为自己擅长拍摄哪一类作品?

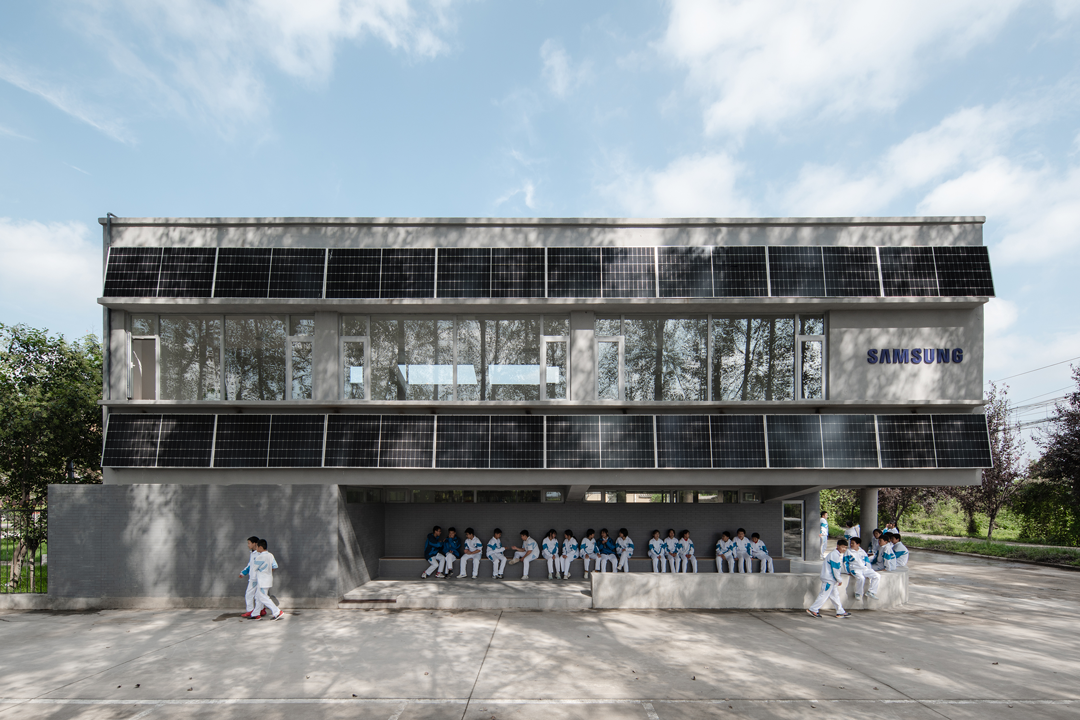

孔锦权 现阶段我比较聚焦、可能也相对擅长拍摄公共文化类和教育类建筑。但其实我关注的是影像维度为其践行建筑学的深层逻辑——即构建三个“关系”:宏观上反映建筑与城市的关系,记录建筑介入环境的真实姿态与象征意义;中观层面组织建筑空间之间的关系,还原设计逻辑;微观视角捕捉建筑与人的关系,让建筑作为容器产生有温度的人文场景。这种基于建筑学本体的影像转译,通过控制空间关系,来忠实传达建筑意图,为观者保留多重解读的可能性。

1.建筑与城市的关系:

2.空间之间的关系:

3.建筑与人的关系:

行走中的建筑学 展开谈谈如何处理画面里,建筑与人的关系?

孔锦权 建筑与人之间的关系,本质上是空间功能与人类活动的互动。人不仅是空间的使用者,也赋予空间温度与意义。建筑摄影应在建筑本体的表达和人文叙事之间找到平衡。

人作为建筑类型的隐喻:建筑摄影中的人物,其肢体语言或位置选择并非单纯记录生活场景,而是暗示建筑的功能属性与文化内涵。这种隐喻呼应了建筑设计的本质:空间是为人类需求而存在的容器。

人作为生活方式的体现:建筑摄影若仅呈现空荡的结构,易沦为冰冷的几何图谱。人物的介入能将空间转化为“场景”,暗示建筑的实际使用状态。更进一步,人物所代表的生活方式可揭示建筑的社会属性。

人作为画面编排的手段:在构图层面,人物常被用作平衡建筑几何的工具和构建视觉逻辑的锚点。

行走中的建筑学 如何处理气象和建筑的关系?

孔锦权 建筑在不同气象下呈现出不同的氛围,让人产生不同的感受。如果有机会,我希望能在多种气象条件下拍摄建筑,再从中挑选出更能反映设计意图和空间氛围的。

行走中的建筑学 如何看待客观表达建筑师的作品与摄影师的再创作?

孔锦权 我认为客观表达是不存在的,所有的表达都带有不同程度的主观介入。建筑摄影本质上是一个转译的过程,它将三维空间的信息内容转化至二维平面。建筑作为被传达的“本体”,在摄影师的“再现”和观众的“再再现”中不断转译,并最终影响回建筑设计,形成一个完整的传达闭环。在这个过程中,建筑师与摄影师的思维会相互对话、碰撞、妥协。因此,建筑摄影在某种程度上可以看作是摄影师与建筑师共同署名的作品。

随着转译过程中参与主体的增多,所谓的“客观性”逐渐消解,人们对建筑的认知也早已被重新塑造。尽管如此,我认为如果建筑摄影能够实现建筑师的设计意图、摄影师的再创作与建筑本身的高度统一,那无疑是理想的状态。

行走中的建筑学 你认为好的建筑摄影作品应该具备什么样的特质?目前满意的自己的作品是哪些?为什么?

孔锦权 好的建筑摄影应基于建筑学并超越建筑学,真实准确地传达建筑意图和空间关系,呈现多重解读的可能性。

在西安明德门遗址公园异地标识设计中,五片红色平面剪影融合了皮影戏和立体主义元素,抽象出明德门的形象,呈现出历史与现代的对话。拍摄过程中,最难忘的是一群在片墙间奔跑、捉迷藏的的小朋友,面对镜头时流露出自然的童真。光影交织中,历史与生命交融。这张照片的意义超越了建筑学,多了一些社会学和文化学的深层含义。

在拍摄数字空间站时,我试图通过空间的光影变化来表达建筑的异次元感与神秘氛围。空间内光线角度的微妙变化使得氛围始终处于流动状态,我甚至捕捉到了类似“克苏鲁之眼”的神秘视觉符号。这样拍摄便不仅是对建筑本身的记录,更是对其隐秘气质和潜在意义的探索。

走访丙丁柴窑时,我无意间遇上了与建筑气质相契合的雨雾天气。相较于晴天,雨雾天柔化了建筑本身的坚硬感。更幸运的是,不期而遇的打伞人的身影,为画面增添了更多层次,不仅是增添了视觉上的吸引力,而是使其具有更深的可读性与意境。

日常拍摄中,我不仅记录建筑,还希望捕捉其背后代表的生活方式。深圳的欢乐港湾,人们在环形眺台上享受夕阳,细看可见他们戴着口罩,暗示着疫情期间人们通过户外活动释放身心。建筑的环形眺台不仅是造型艺术,更是人们生活的出口。天上的飞机则像一个锚点,增加了画面的张力。

除此之外,有很多建筑议题也值得摄影去关注。我拍过一座为乡村设计的图书馆。尽管具备架空防涝设计,图书馆还是因为去年百年一遇的特大暴雨而馆内被淹,无法维系正常运作,场地现已成居住周边的牧马人放牧的乐园。我怀着复杂的心情拍摄这座建筑,捕捉它疏离而凄美的诗意——既有对自然的叹息,也见证了它坚韧的力量。

行走中的建筑学 聊聊你最喜欢的建筑摄影师吧,你从他(她)的作品中学到了什么?

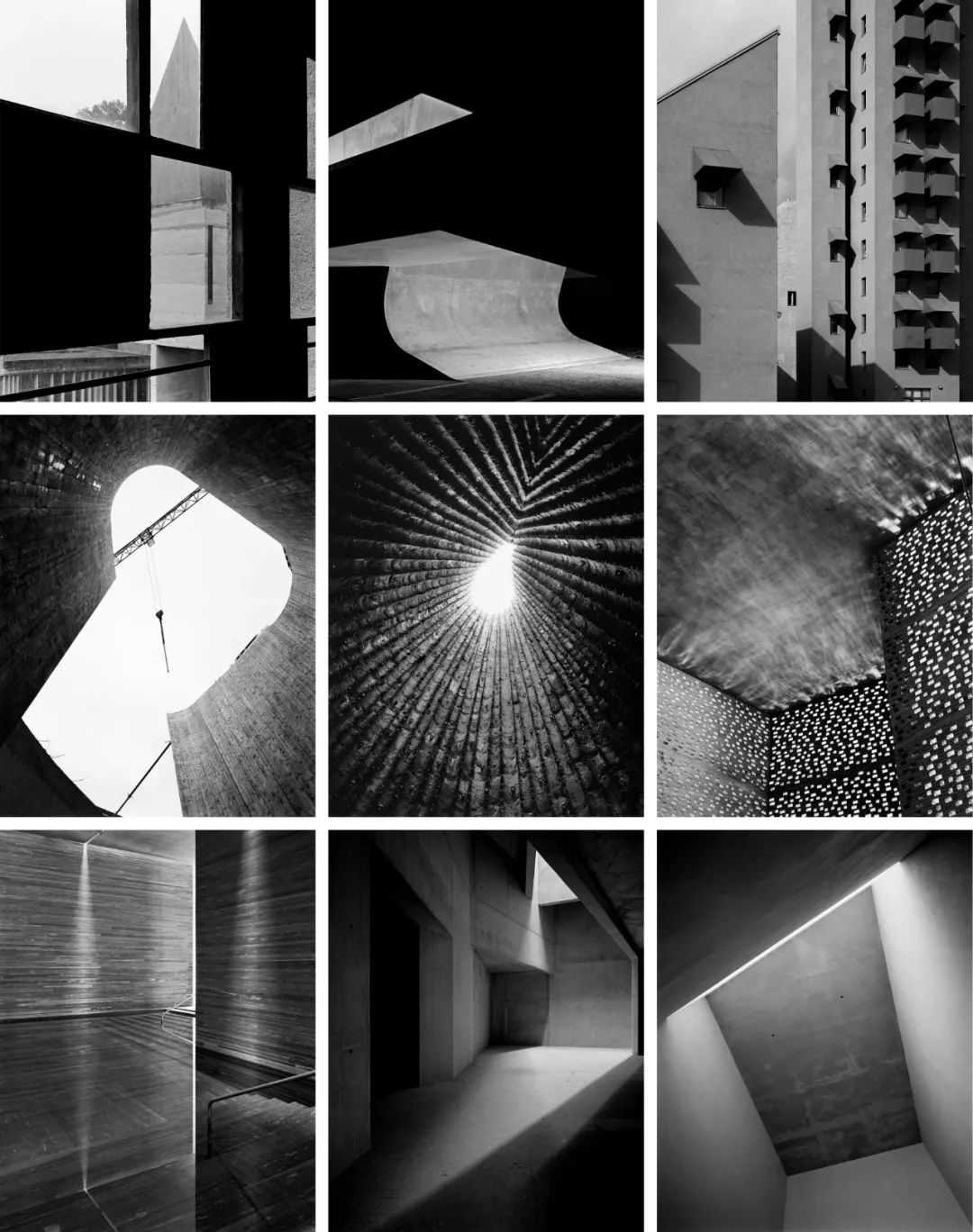

孔锦权 埃莱娜·比奈(Hélène Binet)的摄影作品克制有力,作为二维影像,却充满触感。与那些追求视觉刺激和全面呈现的摄影作品不同,比奈的建筑摄影中,阴影、局部、黑白并非信息之缺失,而是传达了一种统一的氛围。这种氛围的营造,甚至比呈现整体建筑空间更具完整性。同时,在她主观细腻的表达中,摄影图像被赋予了物性,引起人们对此的长久凝视,凝视又犹如无意识的抚摸,使得图像具有了触感,而不仅仅强调视觉的冲击。

从比奈的作品中,我学到了如何通过摄影捕捉建筑的内在精神和细节,而非仅仅记录其外观。同时,如何在建筑摄影中融入个人的感受和解读,我认为是每一位建筑摄影师都需要思考的问题。

“中国建筑摄影师”系列专访接受自荐

自荐请将作品集发送至邮箱:media@archiposition.com

本文编排版权归有方所有,图片版权归原作者或来源机构所有。若有涉及任何版权问题,请及时和我们联系,我们将尽快妥善处理。联系邮箱:info@archiposition.com。

上一篇:2025普利兹克奖视频05|材料与记忆

下一篇:建筑地图264|成都:天府之国